本文

食品表示の見方(基礎編)

食品表示とは

食品表示とは何でしょう?

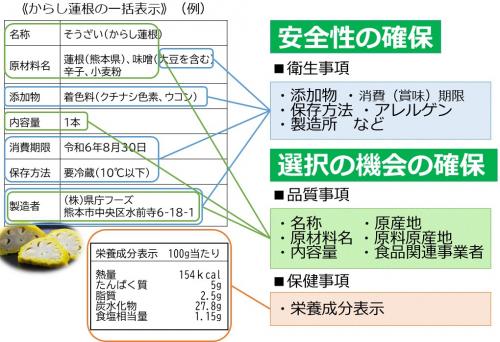

食品表示は、食品の「安全性の確保」と消費者の「選択の機会の確保」のためにあり、消費者にとっての重要な情報源です。

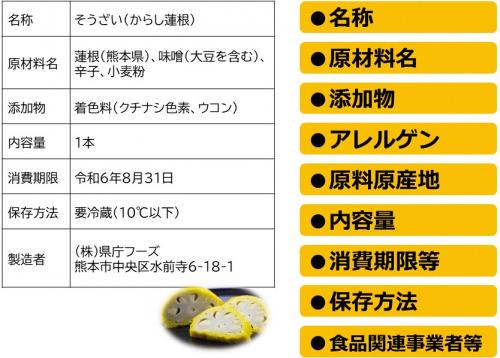

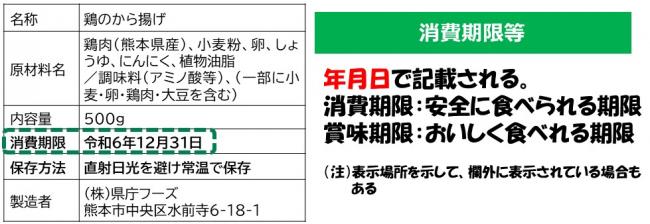

例えば、原材料やアレルゲン(アレルギーの原因物質)の表示がなければ、アレルギーのある方は安心してお弁当や総菜を購入することができません。消費(賞味)期限の表示がなければ、いつまで安全に(美味しく)食べれるかわかりません。ですが、表示があれば安心して購入ができます。これが「安全性の確保」です。

例えば、積極的に特定の産地のものを購入したい方は、原産地の表示がなければ、希望する食品が選べません。ですが、表示があれば特定の産地のものを選び易くなります。これが「選択の機会の確保」です。

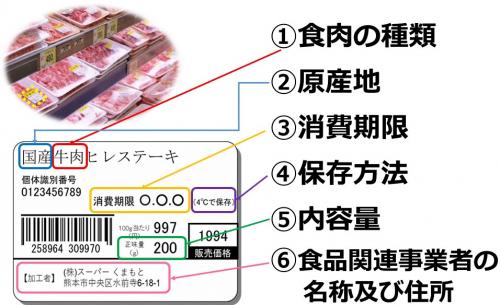

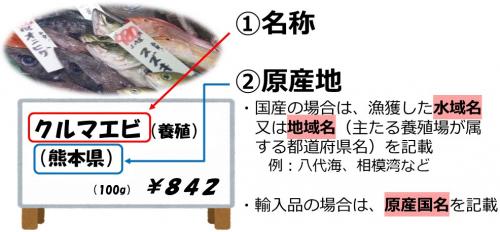

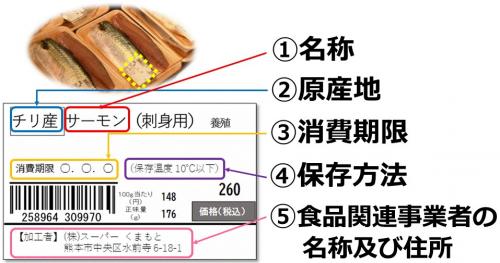

そのために食品表示には品質事項、衛生事項、保健事項の三つがあり、次のように表示されています。

これは、ほんの一例です。食品表示は、食品の種類に応じて様々なルールがあり、食品に応じた表示がされています。

このページでは、食品表示の見方の基礎について学んでいきましょう。

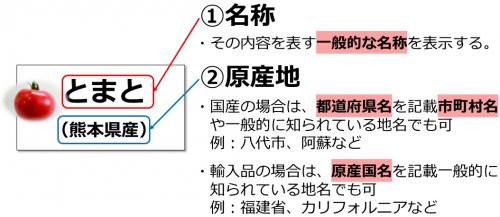

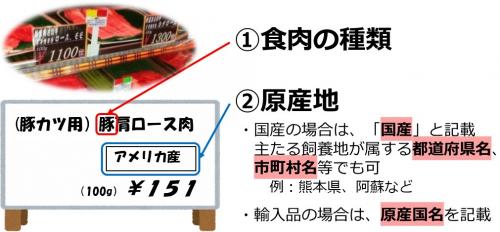

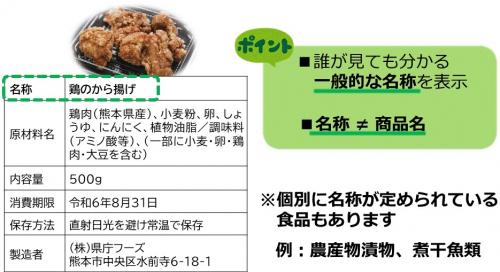

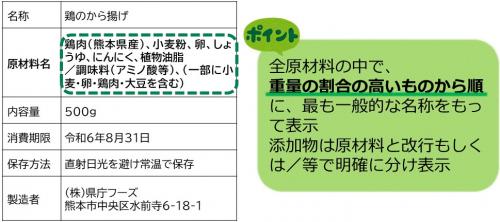

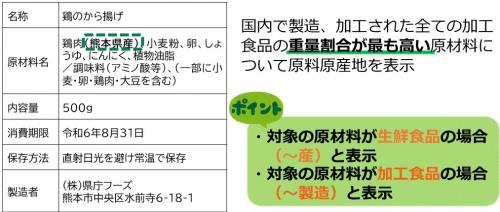

名称・原材料・原産地(原料原産地)

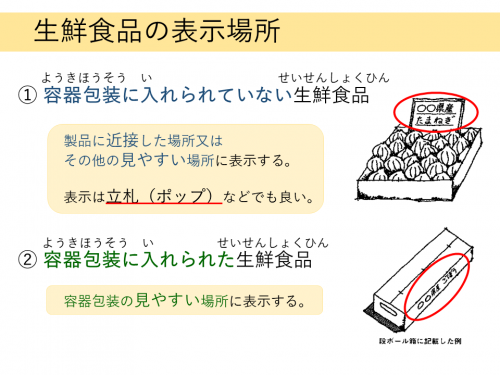

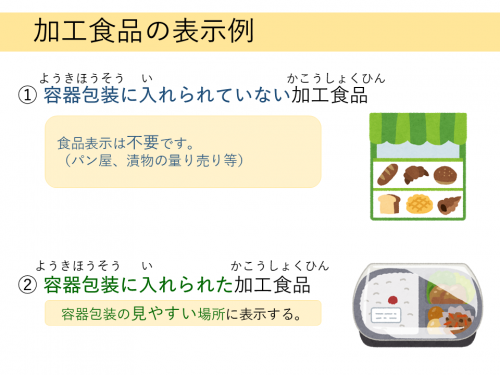

食品表示は、生鮮食品と加工食品で表示する事項が違います。

ここでは、生鮮食品と加工食品のそれぞれでどのような表示がされるか、特に名称、原材料、原産地(原料原産地)について紹介します。

生鮮食品

生鮮食品は、自然にとれたもので、そのままのものや水洗いしたもの、包丁で切ったもの、冷凍したものをいいます。

例:マグロの刺身、千切りキャベツ

加工食品

加工食品は、生鮮食品を加熱、乾燥、調味したものです。

少しわかりにくいですが、異種混合(異なる種類の生鮮食品を混合したもの)したものも加工食品として取り扱われます。

例:から揚げ、ミックスサラダ

表示の見方

アレルギーの表示方法には、「個別表示」と「一括表示」の2つがあります。

個別表示

「個別表示」は、次のとおり、原材料ごとにアレルゲン(アレルギーの原因物質)を表示する方法です。

「個別表示」の場合、「拡大表記」や「代替表記」が認められています。

上記の例の場合、表示方法が違ってもアレルゲンが含まれていることが理解できるバターや名称からアレルゲンを含む食品であることが理解できる小麦粉は、アレルゲンの表示が省略できます。アレルギーに注意が必要な方は、原材料表示の全体を見てアレルゲンを確認してください。

一括表示

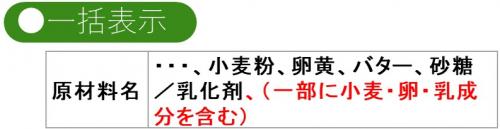

「一括表示」は、次のとおり、原材料欄の最後にまとめてアレルゲンを記入する方法です。

「一括表示」の場合、「個別表示」のような「拡大表記」や「代替表記」は認められません。添加物に使用されたものを含め、最後にまとめて表示されています。

さいごに

このページに記載してある内容は、食品表示の基礎的な内容です。

ここで学んだことのほかに、例えば、パック詰めされた牛肉には、牛トレーサビリティ法に基づく個体識別番号や公正競争規約(業界ルール)に基づく100g単価などが表示されるなど、それぞれの食品に応じた表示ルールが設けられています。

より詳しく食品表示について確認したい場合は、県で作成している食品表示ガイドブック等をご確認ください。

また、食品表示についてお問い合わせになりたい場合は、食の安全110番にご連絡ください。

食品表示ガイドブックのについてはこちら。(/site/shoku/227363.html)

食の安全110番についてはこちら。(/site/shoku/210264.html)