本文

地下水量保全の取組(活動編)

本県では、水道水源の約8割を地下水に依存しており、特に熊本地域においては水道水源のほぼ 100パーセントを地下水で賄っています。半導体関連企業の集積により、今後、地下水採取量の増加が見込まれる中、熊本地域の100万人の生活と産業を支える地下水の持続的な利用が図られるよう、様々な地下水保全の取組み行っています。

《熊本の地下水が豊富である要因についてはこちら》←クリック

《熊本地域の地下水の現状についてはこちら》←クリック

【 目次 】

1.(公財)くまもと地下水財団による地下水涵養等事業

2.水循環型営農推進協議会による地下水涵養

3.水稲作付推進協議会による主食用米の作付面積拡大

4.地下水涵養指針の改正

5.雨水浸透施設等の設置

6.節水啓発活動

7.他の水源利用の推進

地下水保全の取組と併せて、普段目に見えない地下水を可視化する取組みも行っています。

《地下水の可視化についてはこちら》←クリック

(公財)くまもと地下水財団による地下水涵養の取組

《くまもと地下水財団ホームページ》<外部リンク>←クリック

台地部等水田湛水事業(冬期湛水)

白川中流域以外の台地部の水田、白川中流域の一部の水田において、稲刈り後の11月~3月(冬期)に湛水事業を実施しています。

※益城町、甲佐町、西原村、御船町、大津町、菊池市

水田オーナー制度

企業・団体や個人が水田オーナーとなり、農作業体験や生産者との交流を行いながら、涵養域における水田の保全と地下水涵養を図る「水田オーナー制度」の取組を推進。

ウォーターオフセットの普及促進

白川中流域等の地下水涵養効果が高い地域で栽培された農産物(農産加工品)やそれを食べさせて育てた畜産物を購入・消費することで地下水保全につなげるウォーターオフセットの普及を推進しています。

雨水浸透マス・貯留タンク支援事業

雨水の涵養と、災害の防止にもつながる雨水浸透マス等の設置を支援し、住宅等の涵養を推進しています。

水循環型営農推進協議会による地下水涵養

白川中流域水田湛水事業の推進

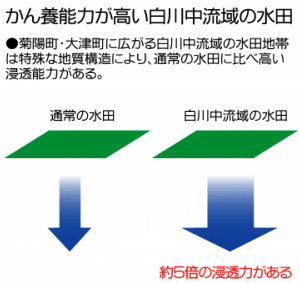

白川中流域の水田地帯で転作田に営農の一環として作物の合間に5月~10月(夏期)、11月~2月(冬期)に水を張り、地下へ水を浸透させます。このような作業を「湛水」といいます。

※冬期湛水は令和6年度から開始

かんがい期(5月~10月)にニンジンや大豆・麦等を作付けている転作田において湛水を実施しています。

水田湛水は線虫駆除、地力維持・増進、連作障害の防止に効果があるとされています。

白川中流域は他流域に比べ、浸透効果が高く、令和5年度は延べ面積約527haで実施し、推定涵養量は約1,579万立方メートルです。

《水循環型営農推進運動について(おおきく土地改良区ホームページ)》<外部リンク>←クリック

※「地下水の涵養(かんよう)」とは…地面の水が地下にしみ込んで地下水になること。

水稲作付推進協議会による主食用米の作付面積拡大

令和6年度、白川中流域における米の作付面積拡大に向け、企業が地元産の米を通常単価に農家への支援金を上乗せして購入し、社員食堂で使用する新たな取組を開始しました。

令和6年4月にJasm※が開始し、今後は段階的に参加企業を拡大し、涵養量として最大300万立方メートルの増を計画しています。これに併せて、令和6年8月6日に熊本県立ち合いのもと「白川中流域等における水稲作の推進及び農業振興に関する協定」が、菊陽町、大津町、菊池地域農業協同組合(JA菊池)、Jasmの間で締結され、主食用米の作付面積拡大による涵養の促進が図られています。

地下水涵養指針の改正

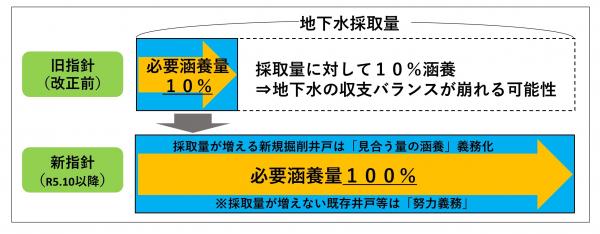

本県では、平成24年度から、特に地下水位の低下が懸念される熊本地域※において、熊本県地下水保全条例に基づき、「地下水涵養指針」を定め、地下水採取者に対し採取量の1割に相当する量の地下水涵養の取組を求めてきました。

半導体製造をはじめとした企業の進出に伴う地下水取水量の大幅増加に対応するため、地下水涵養指針を令和5年9月に見直し、地下水採取者に対し採取量と同量の涵養の取組みを求めるよう運用を強化しました。

雨水浸透施設等の設置

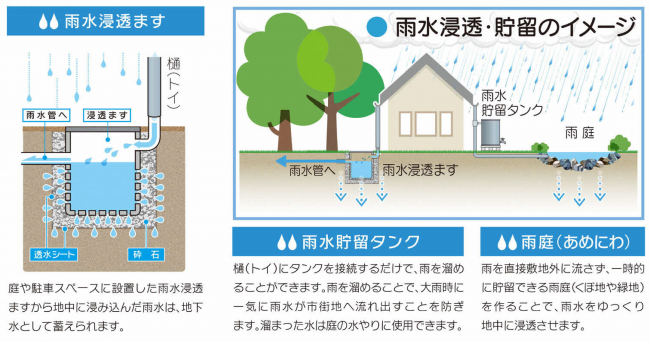

雨水浸透ますや雨庭の設置により、地下水涵養と、水害リスクの低減につながります。

熊本市、菊池市、宇土市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町及び甲佐町では、雨水浸透ます設置の補助制度があります。詳しくは市町村に直接お問い合わせください。

詳しくはコチラ

↠雨水浸透施設パンフレット (PDFファイル:2.15MB)

↠くまもと雨庭パートナーシップフライヤー (PDFファイル:2.76MB)

節水啓発活動

水道の節水により熊本地域全体で地下水保全に取り組んでいただくよう、節水啓発活動を行っています。

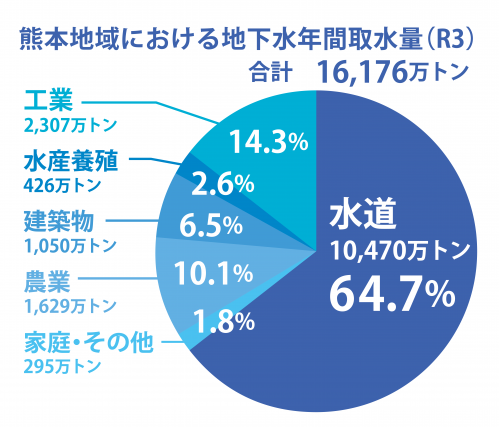

県内で地下水の使用量が最も大きいのは水道事業で、熊本地域では取水量の約65パーセントを占めています。水道水の使用量が1パーセント節水されると、年間100万トンを超える地下水取水量の削減につながります。

他の水源利用の推進

竜門ダム(菊池市)を水源とする有明工業用水道の未利用水を活用した半導体関連企業への給水に向けた取組を進めています。