本文

【事業者の方向け】食品ロス削減推進について

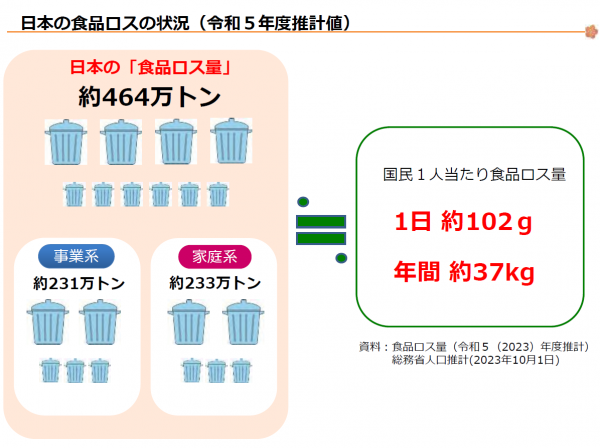

食品ロス発生状況

このうち、食品製造業が約50%、外食産業が約30%を占めています。

出典:農林水産省ウェブサイト<外部リンク>

食品ロスの削減のためにできること

| 業種共通 | 商慣習見直し(返品・過剰在庫削減)、余剰食品のフードバンク寄付、需要予測精度向上 |

| 製造業 | 賞味期限延長・年月表示化、過剰生産防止 |

| 卸・小売業 | 売り切り、配送時の汚・破損削減、小容量販売、ばら売り |

| 外食産業 | 調理ロス削減、食べきり運動の呼びかけ、提供サイズの調整、持ち帰りへの協力 |

出典:環境省ウェブサイト<外部リンク>

事業者の皆さんにお願いしたいこと

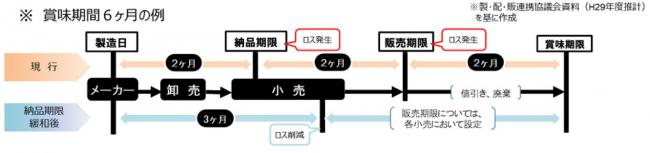

納品期限の緩和(3分の1ルールの緩和)と賞味期限の大括り化(年月表示化)

小売店などが設定するメーカーからの納品期限及び店頭での販売期限は、製造日から賞味期限までの期間を3等分して設定される場合(いわゆる3分の1ルール)が多く、食品廃棄発生要因のひとつとされており、フードチェーン全体での取組が必要です。

また、賞味期限が3か月を超える食品については年月表示も可能です。賞味期限を年月日表示から年月表示にすることで、日付逆転による納品拒否の防止や省力化が期待されます。

消費者庁は、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」 (PDFファイル:746KB)を令和7年3月に改正しました。このガイドラインは、事業者が食品ロス削減の観点と、食品の安全性の確保に関する科学的知見に基づく観点から、消費期限又は 賞味期限を設定できるよう策定されています。消費期限又は、賞味期限を設定される際は、このガイドラインをご活用ください。

出典:農林水産省ウェブサイト<外部リンク>

フードバンクの活用

食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する「フードバンク」と呼ばれる団体・活動があります。食品ロスを削減するため、こうした取組を有効に活用していくことも必要です。

県では、県内事業所に参加を募り、従業員の家庭で余っている食品を持ち寄り、フードドライブ回収拠点に持ち込んでいただく「事業者参加のフードドライブ」を実施しております。

↠ (参考)フードドライブの実績について

また、消費者庁は令和6年12月、未利用食品の有効活用(食品寄附)を推進するため「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」<外部リンク>を公表しました。これを食品寄附関係者が活用することで、その活動の信頼性・透明性・継続性を図り、食品寄附への社会的信頼が高まることが期待されます。フードバンク等の活用を検討される際は、このガイドラインをご活用ください。

【参考】※寄附の詳細については、各団体に直接お問い合わせください。

・熊本県ひとり親家庭福祉協議会<外部リンク>

・熊本県フードバンク推進協議会<外部リンク>

・農林水産省フードバンク紹介ページ<外部リンク>

以下、農林水産省フードバンク活動団体一覧(令和7年11月13日時点)から抜粋

・(団体正式名称)社会福祉法人南苑会フードバンク熊本<外部リンク>

・(団体正式名称)特定非営利活動法人熊本県地域こども食堂支援センターTsudou・Net<外部リンク>

・(団体正式名称)フードバンク玉名<外部リンク>

・(団体正式名称)フードバンクひのくに<外部リンク>

・(団体正式名称)阿蘇市社会福祉協議会<外部リンク>

・(団体正式名称)一般社団法人フードバンクママトコ<外部リンク>

飲食店での食べきりの推奨と持ち帰りへの協力

小盛や小分けメニューの導入など、来店者が食べきれるような工夫を行いましょう。

熊本県では、飲食店・宿泊施設・食料品小売店で、食品ロスの削減やリサイクルに取り組む店舗を「九州食べきり店」として登録することで、食品ロスの削減を促進するとともに、広く県民に周知し、意識の啓発を図る取組を行っています。

詳しくは「九州食べきり協力店について」をご覧ください。

また、消費者庁と厚生労働省は、令和6年12月「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」<外部リンク>を公表しました。持ち帰りに伴って生じる法的責任について「消費者の自己責任が前提」としつつ、留意事項を整理の上、事業者としてあらかじめ対応しておくべき事項及び消費者が求められる行動について整理したものです。

やむなく発生してしまう「食べ残し」については、消費者の食中毒等に対する正しい理解と自己責任の下、衛生面に関する注意事項(食べきるまでの時間や運搬時の温度管理など)を説明して、持ち帰り用に提供することを検討しましょう。

熊本県食品ロス削減推進計画について

熊本県では「熊本県食品ロス削減推進計画」を策定し、消費者や事業者、関係団体等の皆様と連携して食品ロス削減に取り組んでいます。この中で、日常生活ですぐに取り組むことができ、行動変容につながる4つの行動として「買物時のてまえどり」、「外食時の食べきり運動」、「企業に呼び掛けるフードドライブ」、「モニターを募った食ロスチェック」の実施を「四つ葉のクローバー運動」として重点的に推進しています。

詳しくは「食品ロス削減の推進について」をご覧ください。

また、熊本県では消費者からモニターを募り、家庭での食品ロス発生要因などを回答いただく「食ロスチェックモニター」事業を実施しています。調査結果を公表していますので、ぜひ事業活動にご活用ください。