本文

【新制度スタート】くまもと県産木材炭素貯蔵量認証制度について

木材利用で脱炭素社会に貢献!

~木材利用で炭素を貯蔵~

森林には二酸化炭素(CO2)を吸収・固定する働きがあり、森林から生産された木材を建築物に利用することで、長期間にわたり炭素(C)を木材に貯蔵し、脱炭素社会の実現に寄与することができます。

熊本県では、店舗や事務所等の建築物に使用された木材使用量から、炭素貯蔵量を算定し認証する「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証制度」を創設しました。

本制度を活用し、木材利用の効果を『見える化』に取り組んでみませんか?

くまもと県産木材炭素貯蔵量認証制度A4チラシ (PDFファイル:299KB)

認証施設一覧(令和7年11月16日現在)はこちら→https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/92/252484.html

くまもと県産木材炭素貯蔵量認証制度

1 制度概要

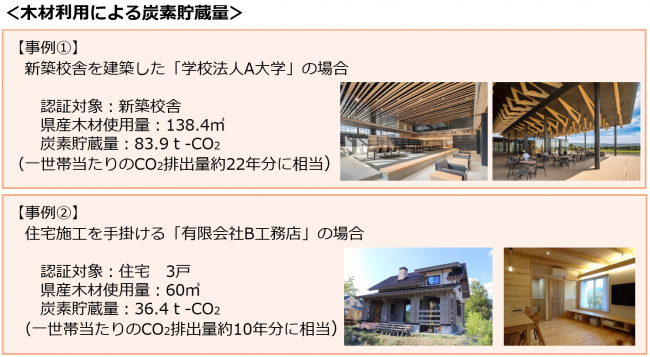

民間建築物に使用された木材量(県産材)について、国が制定したガイドラインに基づき、炭素貯蔵量を県が算出し認証します。

併せて、県が認証した炭素貯蔵量について、建築物の施主や工務店等に「認証書」を交付し、公表します。

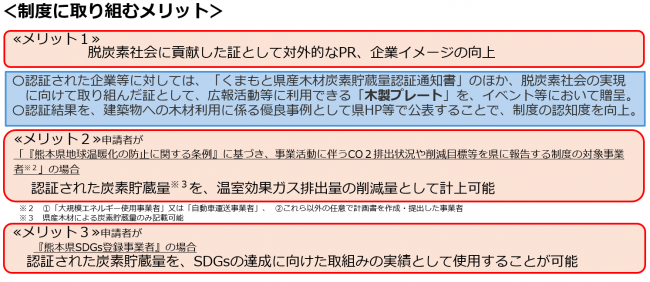

また、認証を受けた企業を「デカボナ木業(きぎょう)」と称しPRします。

2 申請方法

| 提出書類 |

(1)くまもと県産木材炭素貯蔵量認証申請書 |

| 提出先 |

下記提出先まで、電子メール等により電子データを提出してください。 〒862-0954 (申請受付や認証書の交付事務については、「一般社団法人 熊本県木材協会連合会」が実施しています。) |

3 「デカボナ木業(きぎょう)」について

本制度により炭素貯蔵量の認証を受けた企業等で、建築物に県産木材を使用し脱炭素社会の実現に貢献する企業としています。(要領第5条)

「デカボナ」は、脱炭素の英語(Decarbonization(デカボナイゼーション))を略したもの。

木業(きぎょう)は、カンパニーとしての「企業」に、木材の「木」を充てた造語で、県がその取組みをPRします。

『デカボナ木業』ロゴマーク

<ロゴマークのデザインについて>

「デカボナ」という言葉を、木材をモチーフに表現しました。

安心感や温かみのある配色とし、丸みを持たせた造形は、人と自然・環境とのつながりを表現しています。

また、文字については、「木」にアクセントをつけることで、取組みをわかりやすく表現しました。

ロゴマークは、「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証制度」の広報・周知及びPRにつながる活動で使用する場合に限り、どなたでも利用が可能です。

詳細についてはこちら【「デカボナ木業」ロゴマーク管理規定 (PDFファイル:329KB)】をご覧ください。

4 認証書の交付について

- 申請書の提出後、その内容について審査させていただき、適正と認められる場合は、「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証書」を交付します。

- また、制度に取り組んでいただいた記念や広報活動等に利用できる「木製プレート」を、各種イベントや交付式等を通じ贈呈します。

- 「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証書」については、下記1)、2)の用途に利用することができます。

(1)熊本県地球温暖化の防止に関する条例(平成22年3月26日条例第16号)(以下、「条例」という。)第20条に定める補完的手段として用いること。

この場合、条例第18条に定める事業活動温暖化対策実施状況報告書(以下、「報告書」という。)に添付し、認証書に記載された木材使用量のうち県産木材による炭素貯蔵量を、補完的手段による削減量 として記入することができます。

ただし、補完的手段による削減量の報告書への記入は、1件の認証につき1回限りとなります。

(2)熊本県SDGs登録制度実施要綱(令和3年1月20日施行)(以下、「要綱」という。)第2条に定める登録事業者が、要綱第6条に定める登録の有効期間内において、SDGsの達成に向けた取組みの実績として用いることができます。

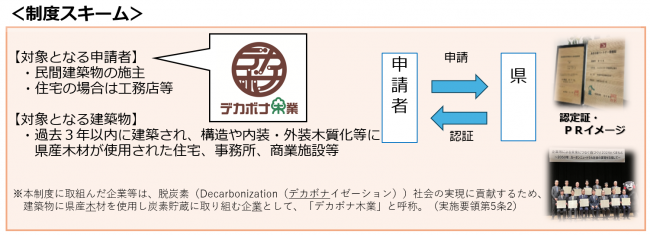

5 対象となる申請者

対象となる建築物が、

民間建築物(店舗や事務所等)の場合→施主

住宅の場合→工務店等の事業体

6 対象となる建築物

過去3年以内に完成し、構造や内装・外装木質化等に県産木材※1を使用している民間建築物※2。

例)住宅、事務所、商業施設等

なお、住宅の場合は、複数物件をまとめて申請できます。

※1 県産木材

原則として県内で生産された素材(スギ、ヒノキ、マツ等の針葉樹及びシイ、カシ、クス等の広葉樹)を加工したもの。

ただし、県内で生産されたことが確認できない素材の場合、県内の素材市場で取り扱われたものについては、県内で生産されたものとみなす。

※2 民間建築物

国、地方公共団体、地方公共団体の関係機関及び独立行政法人等が整備する建築物以外の建築物。

7 その他

1)必要に応じ県が認証対象建築物の木材利用状況等の確認を行う場合がありますので御了承ください。

2)認証された建築物ついては、写真や貯蔵された炭素量等の情報を県ホームページ等で公表させていただきますが、公表を希望されない場合は、「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証申請書」の非公表項目の該当箇所にチェックマークを入れて申請を行ってください。