本文

南海トラフ地震臨時情報について

1.南海トラフ地震臨時情報とは

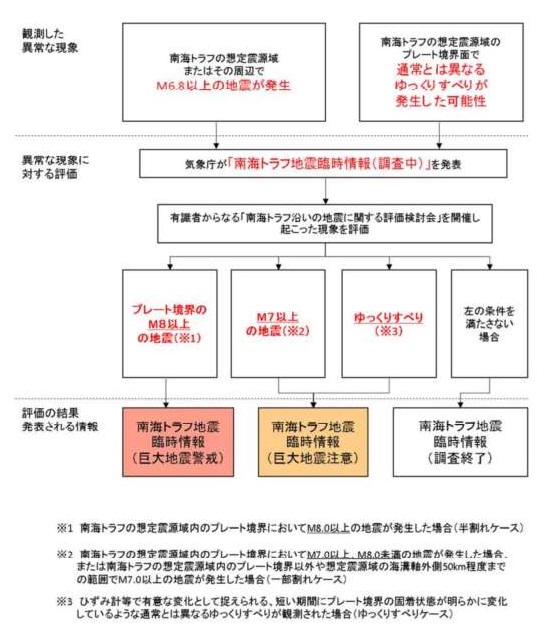

南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いで「異常な現象」を観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報です。

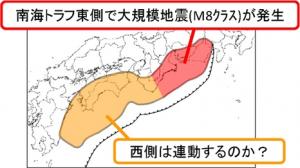

例えば、南海トラフ沿いの東側で地震が発生し、西側でも地震が続発する(後発地震)可能性が高まった場合などに発表されます。

臨時情報が発表された際は、後発地震に備え、国や県・市町村などからの情報に注意し、家具の固定、家族の安否確認手段の確認、非常用持ち出し袋の準備等日頃からの地震の備えを再確認する防災対応をとりましょう。

2.臨時情報が発表される「異常な現象」とは

南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象には、「半割れケース」「一部割れケース」「ゆっくりすべりケース」の3つのケースがあります。

・半割れケース

南海トラフ地震の想定震源域内においてモーメントマグニチュード(以下「M」という。)8.0 以上の大規模地震が発生した場合を想定。

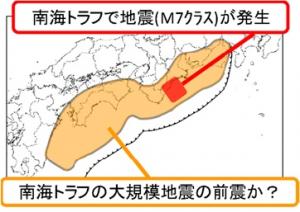

・ 一部割れケース

南海トラフ沿いで大規模地震に比べて一回り小さい地震(M7クラス)が発生した場合を想定。

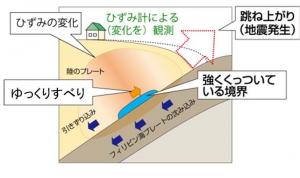

・ ゆっくりすべりケース

ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合を想定。

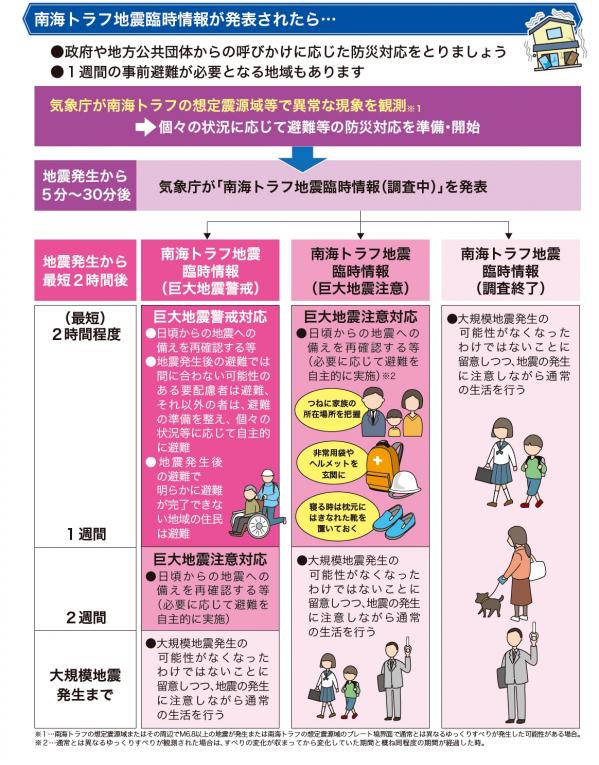

3.臨時情報の種類と発表の流れ

4.臨時情報発表時の対応について

臨時情報が発表された場合、国や県・市町村などから住民の方へ後発地震に備えるよう呼びかけがあります。

呼びかけの内容は南海トラフ沿いで発生した異常な現象に応じて異なります。

5.南海トラフ地震防災対策計画について

津波浸水想定が30cm以上の地域の事業者等(以下の「作成義務者の一覧表)を参照)は、南海トラフ地震対策特別措置法に基づき、従業員や顧客の安全を確保するため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)の作成が義務づけられています。

令和元年5月に、国は南海トラフ地震特別措置法に基づく基本計画を改定し、各事業者の対策計画に臨時情報発表時の対応を盛り込むことが義務づけられました。

臨時情報を活かして減災につなげるためにも、各事業者の皆様には、できるだけ早期に計画を見直していただく必要があります。

(1)施設・事業の種類確認

「作成義務者の一覧表(別紙1)」から、どの施設・事業に該当するかを確認してください。

(2)作成すべき計画又は規程の確認、作成方法の決定

「作成義務者の一覧表」中の「作成すべき計画又は規程と根拠法令」欄に「対策計画」以外の記載がある場合、対策計画の特例により、記載のある計画・規程(防災規程)により作成することが可能です(消防計画など)。

「対策計画」として単独で計画作成しても問題ありませんが、防災規程の記載がある場合、多くがその根拠法令で当該計画に南海トラフ地震対策の記載が必須となっている場合が多いため、防災規程で対応することをお薦めします。

(3)対策計画に盛り込む事項

対策計画には、以下の事項を盛り込む必要があります。

・津波からの円滑な避難の確保

・南海トラフ地震の時間差発生等における円滑な避難の確保

・防災訓練に関する事項

・地震防災上必要な教育および広報に関する事項

また、「対策計画の基本となるべき事項(別紙2) 」のうち、「各計画において共通して定めるべき事項」及び「個別の計画において定めるべき事項」中における自施設・事業部分が計画に必要となります。

(4)対策計画の作成手引きと作成例

「南海トラフ地震対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」及び「南海トラフ地震防災規程の作成例」を基本に作成してください。

なお、当該作成例は「共通して定めるべき事項」のみの記載となっているため、施設・事業種別に応じて適宜内容を追加して作成してください。

南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引 (PDFファイル:155KB)

作成義務者の一覧表(別紙1) (PDFファイル:145KB)

対策計画の基本となるべき事項(別紙2) (PDFファイル:201KB)

参考 対策計画届出書類等の様式 (PDFファイル:76KB)

(5)対策計画の作成手引きと作成例

作成方法により提出先は異なります。なお、いずれの場合であっても、計画写しを市町村へ提出する必要があります。

■対策計画として作成 ↠ 県へ提出 (県に提出する場合は以下を参照)

■防災規程として作成 ↠ それぞれの計画等の受理機関(消防署など)

| 提出書類 | 部数 | 提出先 |

|

(届出) (ア)届出書(様式第1) (イ)計画書(正本) (ウ)添付書類 |

各1部 |

県知事へ提出 (危機管理防災課) |

|

(写しの送付) (ア)送付書(様式第2) (イ)計画書の写し (ウ)添付書類 |

各1部 |

市町村長へ提出 (県市町村防災主管課) |

| 提出書類 | 部数 | 提出先 |

|

(届出) (ア)それぞれの法令で定める 届出書等 (イ)計画書 (ウ)添付書類 |

それぞれの法令で 定める部数 |

それぞれの法令で定める 提出先へ提出 |

|

(写しの送付) (ア)送付書(様式第3) (イ)計画書の写し (ウ)添付書類 |

各1部 |

市町村長へ提出 (各市町村防災主管課) |

南海トラフ地震防災対策計画届出書(様式第1) (Wordファイル:27KB)

南海トラフ地震防災対策計画送付書(様式第2) (Wordファイル:26KB)

南海トラフ地震防災規定送付書(様式第3) (Wordファイル:25KB)