本文

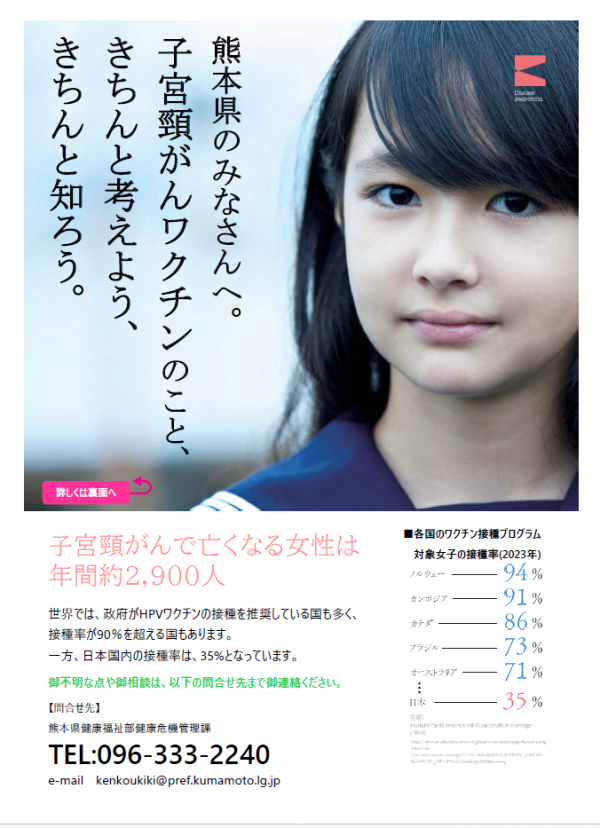

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの予防接種について

熊本県_hpv定期接種啓発チラシ (PDFファイル:646KB)

HPVワクチンの積極的な接種勧奨の再開について

【経緯】

HPVワクチンは、平成25年(2013年)4月から予防接種法に基づき市町村が実施する定期予防接種となっています。しかし、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛や運動障害が接種後に見られたため、国の専門家会議での議論等を経て、同年6月14日に国から接種の積極的勧奨を差し控えるよう通知 (PDFファイル:69KB)が出されました。

【接種の積極的勧奨の再開】

その後、国の審議会(令和3年(2021年)11⽉12⽇開催分)<外部リンク>において、ワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことで、令和3年(2021年)11⽉26⽇に通知 (PDFファイル:168KB)が発出され、「積極的勧奨の差し控え」を終了することとなりました。

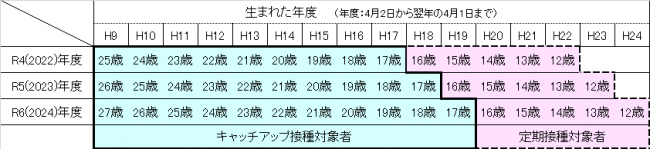

【キャッチアップ接種】

なお、「積極的勧奨の差し控え」により接種機会を逃した方に、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(以下「キャッチアップ接種」という。)についても、国の審議会(令和3年(2021年)12月23日開催分)<外部リンク>において議論され、その対象者及び期間について意見が取りまとめられ、令和3年(2021年)12月28日に通知 (PDFファイル:312KB)が発出されました。

これにより、平成9年度(1997年度)生まれから平成19年度(2007年度)生まれまで(誕生日が1997年4月2日から2008年4月1日)の女子を対象に、令和4年(2022年)4月~令和7年(2025年)3月までの3年間、公費で接種できるキャッチアップ接種が実施されています。

厚生労働省ホームページ[ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~]<外部リンク>

子宮頸がんとHPVワクチンについて

【子宮頸がんについて】

子宮頸がんは、子宮頸部(子宮の入り口)にできるがんのことで、子宮頸がんの原因は、性的接触によって感染するヒトパピローマウイルス(HPV)です。

HPVに感染しても、多くの場合は自然に排除されますが、感染が続くと、その一部が前がん病変になり、さらにその一部が、がんになります。また、HPVの感染は、一生のうち何度も起こりえます。

HPVは広く蔓延しているウイルスであり、我が国では20~40歳代の若年女性を中心に、年間約11,000人が子宮頸がんにかかり、それにより約2,900人が亡くなられるなど、重大な疾患となっています。

【HPVワクチンについて】

子宮頸がんは、子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチン(HPVワクチン)を接種することにより、予防できると考えられています。

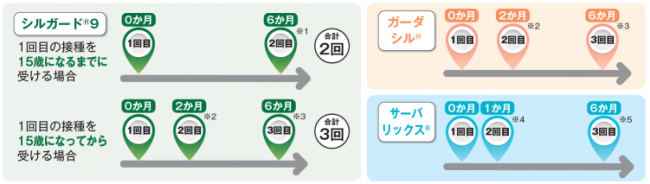

現在、定期予防接種等で使用されているHPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類あります。

サーバリックス及びガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類(型)であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができ、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

シルガード9は、HPV16型と18型に加え、ほかの5種類(HPV31型、33型、45型、52型、58型)のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

HPVワクチンの定期接種の対象者と接種スケジュール

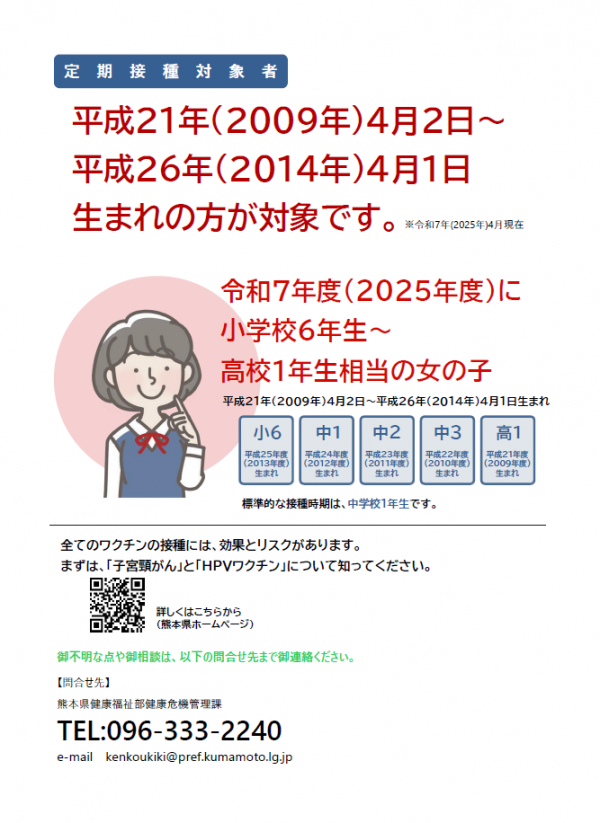

【接種対象者】

⼩学校6年生〜⾼校1年生に相当する年齢の⼥⼦

【標準的な接種スケジュール】

現在、国内で定期の予防接種が可能なHPVワクチンは3種類(サーバリックス、ガーダシル、シルガード9)あります。

※令和5年(2023年)4月から、シルガード9も公費で受けられるようになりました。

厚生労働省ホームページ[9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について]<外部リンク>

接種するワクチンによって接種のタイミングが異なります。

どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。

いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。

※1: 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

<出典:厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html<外部リンク>>

なお、ワクチンを接種していても、していなくても、20歳になったら 2年に1回、必ず子宮頸がん検診を受けてください。

有識者のアドバイス(令和7年9月10日時点)

|

日本では年間1.1万人が子宮頸がんと診断され、約3000人が亡くなっています。年齢別でみると20歳代後半から増加しはじめ、25~40歳までの女性のがんによる死亡で2番目に多いのが子宮頸がんです。 |

公益社団法人熊本県医師会 担当理事 秋月美和 様  |

|---|

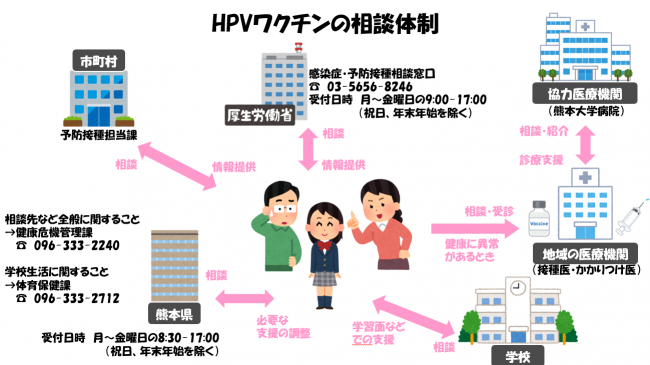

HPVワクチン相談窓口

- 接種後に、健康に異常があるとき

まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師に御相談ください。

※協力医療機関(熊本大学病院)の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師に御相談ください。 -

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

電話番号:03-5656-8246

受付日時:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く) -

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

症状に対する医療や、相談窓口に関すること→熊本県健康危機管理課

電話番号:096-333-2240

受付日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く)

学校生活に関すること→熊本県教育庁体育保健課

電話番号:096-333-2712

受付日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く)

-

定期接種、健康被害についての補償(救済)に関する相談

お住まいの市町村の予防接種担当課に御相談ください。

HPVワクチンに関する相談窓口について (PDFファイル:486KB)

※熊本市にお住まいの方は、熊本市保健所の相談窓口にお問い合わせください。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関についてはこちら(協力医療機関リスト)<外部リンク>を御覧ください。

健康被害の救済制度について

予防接種は、極めてまれですが、接種を受けた方に健康被害を生じる場合があります。

HPVワクチンに限らず、すべてのワクチンについて、ワクチン接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

厚生労働省ホームページ[予防接種健康被害救済制度]<外部リンク>

予防接種による健康被害についての御相談は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

※平成25年(2013年)3月31日までに接種した方及び平成25年(2013年)4月1日以降に接種した定期接種対象年齢以外の方は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)にお問い合わせください。

救済制度相談窓口

電話番号:0120-149-931

受付日時:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く)