本文

収用裁決について

収用裁決、収用委員会とは

収用裁決とは、土地所有者の意思に反しても強制的に土地を取得することを可能とする土地収用制度の第2段階をなすものであり、「正当な補償」を確定するものです。

収用委員会は、この手続きのため、土地収用法(以下「法」といいます。)に基づいて各都道府県に置かれる行政委員会であり、公共の利益と私有財産との調整を図るために、公正中立な立場で裁決するという権能が与えられている第三者機関です(地方自治法第180条の5第2項第3号及び第202条の2第5項、法第51条)。

この収用委員会は、法律、経済又は行政に関してすぐれた知識と経験を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる人の中から、議会の同意を得て知事が任命した7人の委員で組織されています(法第52条)。

(参考)熊本県収用委員会運営規程 (PDFファイル:196KB)

事業認定と収用裁決の関係

起業者は、法第3条に規定する公益事業のために土地を収用(使用)しようとするときは、事業認定を受けなければなりません(法第16条)。

事業認定は、告示があった日から効力が生じ、1年以内に収用裁決の申請をしないときは失効します(法第29条第1項)。また、4年以内に明渡裁決の申立てをしないときも失効します(法第29条第2項)。

なお、事業認定がされると、起業者は収用裁決の申請ができることとなります。また、土地所有者等は収用裁決の申請及び補償金支払を起業者に請求できるようになります(法第39条第2項、法第46条の2第1項)。

参考:都市計画事業の場合

都市計画事業については、都市計画事業の認可又は承認の告示をもって、事業の認定の告示とみなされ、上記の法律上の効果が生じます(都市計画法第69条、第70条及び第71条)。

なお、都市計画事業では、告示後収用裁決の申請をしないまま1年を経過すると、自動的に1年後のその時点が事業認定の告示日とみなされることになります(都市計画法第71条)。

したがって、事業認定のように告示後1年以内に収用裁決を申請する必要はなく、事業施行期間内であればいつでも申請できることとなります。

収用裁決の申請と明渡裁決の申立て

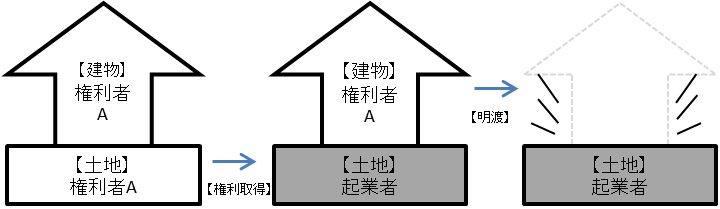

収用裁決の申請とは、起業者が権利(通常は土地の所有権)を取得するための手続で、権利取得裁決に対応するものです。(法第39条第1項)

明渡裁決の申立てとは、土地(権利)にある物件を移転させて、その明渡しを求めるための手続で、明渡裁決に対応するものです。(法第47条の3第1項)

この権利取得裁決と明渡裁決の両方があって、はじめて収用は完了します。

なお、収用裁決の申請と明渡裁決の申立ては、同時又は別々にすることができますが、収用裁決の申請の前に、明渡裁決の申立てをすることはできません(収用の目的物が特定しておらず、申立ての前提がないため)。

収用裁決の申請、明渡裁決の申立て後の手続き

1 受理

収用委員会は、収用裁決の申請又は明渡裁決の申立てがあった場合、その書類が形式的な要件を備えているかどうかを確認して、受理します。

受理した後、収用委員会はこれらの書類の写しを当該市区町村長に送付するとともに、土地所有者及び関係人に収用裁決の申請又は明渡裁決の申立てがあった旨を通知します(法第42条第1項、第47条の4第1項)。

2 公告縦覧

市区町村長は、裁決の申請又は明渡裁決の申立ての書類の写しを受け取ったとき、収用しようとする土地の所在など法定事項を公告し、これらの書類を公告の日から2週間縦覧します。(法第42条第2項及び第47条の4第2項)。

意見書の提出

土地所有者、関係人は、縦覧期間中に収用する土地の範囲やその権利関係、損失の補償などについての意見書を収用委員会に提出することができます。また、縦覧期間経過後に意見書が提出された場合でも、収用委員会が理由があると認めるときは、受付けます(法第43条第1項)。

意見書の様式について特に定めはありませんが、少なくとも、意見書を作成した日付、提出者の住所・氏名・押印が必要です。また、複数の人を代表して1人が意見を提出する場合には、その全員についての委任状が必要です。

なお、事業の認定に対する不服などについては記載することはできません(法第43条第3項)。

3 裁決手続開始決定及び登記

収用委員会は、公告(縦覧)期間を経過した後、遅滞なく裁決手続の開始を決定し、直ちにその旨を起業者に通知します(土地収用法施行令第1条の9)。

そして、裁決手続の開始をした旨(土地の所在、土地所有者等の住所・氏名等)を公告の上、申請に係る土地を管轄する登記所に、裁決手続開始の登記を嘱託します(法第45条の2)。

この登記がなされると、相続人等を除き、登記後に権利の変動があったとしても、起業者に対抗できなくなります(法第45条の3)。

これは権利者を固定するための制度で、収用委員会はこの時点での権利者を当事者として扱うこととなります。

なお、裁決手続開始決定書と土地の登記簿の記載とが異なるときは、起業者は、分筆、権利者の変更など、所要の代位登記(前提登記)をする必要があります。

(参考)土地所有者等から起業者への裁決申請請求等

裁決申請請求

事業認定の告示後は、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(担保権者などは除きます。)は、起業者に対して自分の権利に係る土地について裁決申請することを求めることができます(法第39条第2項)。

裁決申請請求があった場合、起業者は2週間以内に収用委員会に裁決の申請をしなければ、過怠金の裁決が行われるため、裁決の申請を間接的に促されます(法第90条の4)。

補償金の支払い請求

事業認定の告示後は、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(担保権者などは除きます。)は、収用委員会の裁決前であっても土地に関する補償金(土地補償、残地補償、借地権消滅補償等)について、起業者に対して支払請求ができます(法第46条の2第1項)。

ただし、起業者等による裁決申請がされていない場合には、前記の裁決申請請求(法第39条第2項)をあわせてする必要があります(法第46条の2第2項)。

支払請求があった場合、起業者は2か月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければなりません(法第46条の4第1項)。

4 審理

審理は、収用委員会が裁決を行うのに必要な事項について、当事者から意見を聞くために開催するものです(法第63条第1項、第2項)。原則として公開で行われます(法第62条)。

審理において聴取する主な事項

起業者

収用しようとする土地の区域、損失の補償、権利を取得する時期、明渡の期限など。

土地所有者、関係人

意見書の内容の説明、求める補償の内容、明渡しの期限などについての意見。

なお、事業の認定に対する不服など審理に関係のないものについて意見を述べることはできません(法第63条第3項)。

意見書

権利者(土地所有者、関係人)及び起業者は、双方とも収用委員会に意見書を提出できます(法63条第1項、第2項)。

現地調査

収用委員会は、必要に応じて現地に赴き、土地又は物件を調査します(法第65条第1項第3号)。

鑑定

収用委員会は、必要に応じて鑑定人に出頭を命じて鑑定を行います(法65条1項第2号)。

この場合、鑑定に係る費用は、起業者の負担となります(法第126条)

参考:和解

裁決申請後であっても、当事者全員で裁決事項について合意に達したときは、当事者の申請に基づき、収用委員会が和解調書を作成します。

収用委員会が当事者に和解を勧めることもあります(法第50条1項)。

和解調書が作成されると、裁決と同一の効果が生じます(法第50条5項)。

参考:取下げ

起業者は、裁決が行われない間は、いつでも裁決の申請を取下げることができます。

その他

収用委員会は、審理を開催するときにはあらかじめ起業者及び土地所有者等に審理の期日・場所を通知します(法第46条第2項)。

起業者、土地所有者又は関係人が審理に欠席していても、収用委員会は審理を終結させ、再度審理を行わないことがあります。

代理人が審理に出席する場合は、委任状(任意様式)が必要になります。

審理への出席に係る交通費、宿泊費等は自己負担となります(法第127条)。

5 裁決

裁決とは、収用又は使用の裁決申請及び明渡裁決の申立てに対して、収用委員会が行う判断です。これにより、起業者が土地を取得したり、権利者に明渡しを求めることができます。

収用委員会は、審理が終結し、補償額の算定などが終わると、申請を却下する場合(法第47条)を除き、権利取得裁決又は明渡裁決を行います。

明渡裁決は、権利取得裁決と同時か、権利取得裁決の後に行います(法47条の2第4項)。

損失の補償については、収用委員会は当事者の申立ての範囲内で裁決しなければなりません(法第48条第3項)。

裁決があると、収用委員会は裁決書の正本を起業者及び権利者に送達します(法第66条第3項)。

土地所有者や関係人が補償金の受取の拒否をした場合などは、起業者は補償金を法務局に供託することとなります(法第95条第2項第1号)。

※申請に係る事業が事業認定告示された事業と異なるとき、申請に係る事業計画が事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき等は裁決により却下されることとなります。

(参考)不明裁決

権利者不明、土地の筆界や所有権に争いがあるなど、土地所有者、関係人が確知できない場合には、土地所有者不明、関係人不明という裁決がなされます(法第48条第4項)。

この場合、起業者は補償金を法務局に供託することとなり、当事者で問題を解決するまで補償金を受け取ることができません(法第95条第2項第2号)。

6 裁決に不服がある場合

損失の補償について不服がある場合

当事者訴訟

収用委員会の裁決のうち損失の補償について不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴えを提起することができます(法第133条第2項)。

この場合、訴えを提起する者が土地所有者又は関係人であるときは、起業者を被告としなければなりません。訴えを提起する者が起業者であるときは土地所有者又は関係人が被告となります(法第133条第3項)。

なお、損失の補償についての不服は、この当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟(裁決取消訴訟)によって争うことはできません(法第132条第2項、第133条第1項)。

損失の補償以外について不服がある場合

審査請求

裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます(法第129条、法第130条第2項)。

抗告訴訟(裁決取消訴訟)

裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、熊本県(代表:熊本県収用委員会)を被告として、裁判所に「裁決の取消しの訴え」を提起することができます(法第58条の2、法第133条第1項)。

なお、抗告訴訟は、審査請求を経ることなく提起できます(行政事件訴訟法第8条第1項)。

7 裁決状況等(過去5年間)

|

前年度 |

申請 件数 (2) |

係属案件数 (3)=(1)+(2) |

処理件数 | 翌年度 への 繰越 (3)-(4) |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 裁決 件数 |

和解 | 協議の 確認 |

取下 | 左の 合計 (4) |

|||||

| 令和元年度 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| 令和2年度 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| 令和3年度 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| 令和4年度 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |

| 令和5年度 | 2 | 4 | ※受理延期含む 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |

8 裁決を求める(事業の認定を受ける)以外の解決方法

あっせん

補償に関してお互いに合意していない場合、事業認定の告示前にかぎり、都道府県知事にあっせんの申請を行うことができます。申請を受けて、収用委員会が推薦し、知事が任命したあっせん委員があっせん案を示し、解決を図ります。

仲裁

補償の内容を除いてすべて合意し、お互いに仲裁判断を求めることに合意した場合に限り、都道府県知事に仲裁申請を行うことができます。申請を受けて、収用委員会が推薦し、知事が任命した仲裁委員が、必要に応じて資料の提出を求めたり、立入検査を行ったうえで、仲裁判断を行います。この判断は裁判における判決と同じ効力を持ちます。

なお、仲裁も、あっせんと同じく事業認定の告示前でなければ申請を行うことはできません。