本文

第66回九州地区民俗芸能大会、八代市で開催(11月10日)

第66回九州地区民俗芸能大会について(概要)

九州地区民俗芸能大会は、九州各地に伝えられてきた伝統的な芸能(民俗芸能)を公開し、多くの方に民俗芸能の魅力に触れていただくことを目的として、九州各県が毎年持回りで開催している大会です。

66回目となる今年は、7年ぶりに熊本県での開催となります。今年も九州各県を代表する個性豊かな9つの民俗芸能を披露します。今回披露する民俗芸能の多くは、祭りなどの特別な日以外には見ることのできないもので、九州各地の民俗芸能を一挙に見ることが出来る貴重な機会となっています。

今大会を通じて、多くの方々に九州各県で育まれ伝えられてきた文化の多様性と面白さに触れていただければ幸いです。

会場

日時

主催

協賛

補助

その他

大会スケジュール

| 開会 式典 |

13時00分~13時15分 | 1 主催者挨拶(熊本県教育長) 2 文化庁挨拶(芸能部門担当官) 3 開催地挨拶(八代市長) 4 出演団体感謝状贈呈 |

||

|

第 1 部 |

13時20分~13時35分 |

1 |

高森のにわか |

熊本県 |

| 13時40分~14時00分 | 2 | 生目神楽 | 宮崎県 | |

| 14時05分~14時20分 | 3 |

舟志の盆踊り |

長崎県 | |

| 14時25分~14時45分 | 4 | 浅草流松尾神楽 | 大分県 | |

| 14時45分~15時00分 | ~休憩~ | |||

|

第 2 部 |

15時00分~15時20分 | 5 | 首里王府の路地楽・御座楽 | 沖縄県 |

| 15時25分~15時45分 | 6 | 藤木の獅子舞 | 佐賀県 | |

| 15時55分~16時15分 | 7 | 小原神楽 | 福岡県 | |

| 16時20分~16時40分 | 8 | 女相撲 | 熊本県 | |

| 16時45分~17時05分 | 9 | 菱刈町湯之尾神社の神舞 | 鹿児島県 | |

| 17時07分~17時10分 | 次回開催県からのあいさつ | 長崎県 | ||

出演芸能の紹介

小原神楽(おばらかぐら)

福岡県築上郡築上町 国指定文化財

旧豊前国に広く伝承されている「豊前神楽」の一つです。江戸時代までは神職によって伝承されていましたが、明治以降は地域の人々によって受け継がれてきました。他の豊前神楽と同様、記紀神話を題材とした演劇的な演目を含んでいるとともに、鬼の面をつけた御先(みさき)が登場する点が特徴です。

小原神楽では、式神楽で「奠撒き(くままき)」「手草(たぐさ)」「小神楽(こかぐら)」「地割(じわり)」「御先(みさき)」「岩戸開き(いわとびらき)」の順に舞います。その他に「乱れ御先(みさき)」「綱御先(つなみさき)」「一人剣(ひとりつるぎ)」「盆神楽(ぼんかぐら)」といった演目があり、式神楽の間に舞われます。小原神楽を含む豊前神楽は九州の神楽の中でも勇壮で迫力があり、観客も一体となって盛り上がる神楽の一つです。

藤木の獅子舞(ふじのきのししまい)

佐賀県鳥栖市 鳥栖市指定文化財

日本各地には様々な獅子舞が伝承されており、九州8県に限っても様々な形態の獅子舞が伝えられています。

日本の獅子舞を大別すると、胴体に二人の人間が入るもの(二人立(ふたりだち))と、一人で獅子頭を被り演じるもの(一人立(ひとりだち))があります。

今回出演する「藤木の獅子舞」は胴体に二人の人間が入る、二人立の獅子舞です。この二人立の獅子舞は、全国各地に伝承されており、その起源は中国から日本に伝えられた「伎楽(ぎがく)」の獅子舞であると考えられています。一部の例外を除いて九州の獅子舞のほとんどは、この二人立の獅子舞です。

二人立の獅子舞のもう一つの特徴として、獅子に絡む役が登場する点が挙げられます。藤木の獅子舞では「獅子つり」と呼ばれる子供が「ボンデン」という竹の先に色紙をつけた棒を操り、獅子と戯れます。佐賀県の鳥栖・三養地域には類似の獅子舞が複数伝わっており、当地域独自の獅子舞の形式をうかがい知ることができます。

舟志の盆踊り(しゅうしのぼんおどり)

長崎県対馬市 未指定

「盆踊り」というと、櫓を取り囲んだ踊手が、音頭に合わせて踊るという光景を思い浮かべますが、対馬の盆踊りはそのような盆踊りとは大きく異なっています。

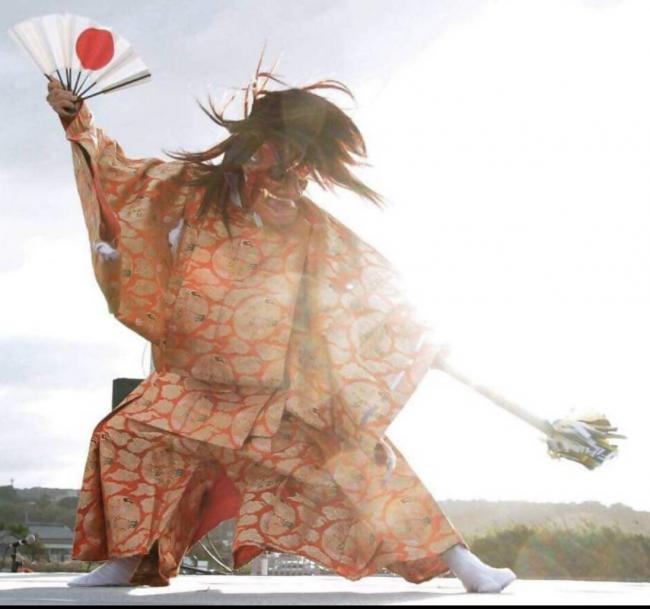

対馬の盆踊りは、華やかな衣装で着飾った男性が初盆の家や集落内の特定の場所などで隊列を組んで踊るもので、踊りの内容も「祝言(しゅうげん)」と呼ばれる扇子踊りや手踊り、綾竹・なぎなた・杖などの意匠を凝らした道具を使って踊る「採り物踊(とりものおどり)」、扮装して物語の内容を演じる「仕組踊(しくみおどり)」などがあり、多種多様な芸能が一括して「盆踊り」の中に含まれているのが特徴です。

今大会に出演する「舟志の盆踊り」は、対馬市上対馬町の舟志地区に伝承されている盆踊りで、戦後途絶えていましたが、昭和 40年代に地元の有志によって復活を遂げました。かつては7種類の踊りがあり、各世帯の長男だけで踊られていたと言われています。現在は「綾と刀」「杖」「太鼓」の三つの演目が伝えられており、各世帯の長男に限らず、女性や子供等幅広いメンバーで構成される上対馬町太鼓保存会「対馬愛鼓連(つしまあいこれん)」によって、各種イベントや夏祭り等で披露されています。

女相撲(おんなずもう)

熊本県八代市千丁町 八代市指定文化財

熊本県八代市の北部の沿岸は、古くから干拓が繰り返されてきたこともあり、同地には干拓にまつわる歌や芸能が伝えられています。そのうちの一つが、八代市千丁町古閑出二の丸地区の「女相撲」です。

その起源は、安政2年(1855)に完成した二の丸新地・八代新地築造の際、潮止め工事が難航したので、周辺の村々から屈強な力士を集め、潮止め口を踏み固めさせ、無事完成させたことがはじまりと伝えられています。以来、二の丸地区では、龍神社を祀り、毎年の例祭で相撲が奉納されています。いつから女性が主役の「女相撲」になったのかは、わかっていませんが、現在、女相撲保存会によって伝承されています。また、八代市千丁町の女相撲では、相撲の取組前には、どうつき(写真参照)と相撲甚句が披露されます。

なお、女相撲または「女の草相撲(おんなのくさずもう)」と呼ばれる類似の芸能が東北と九州に集中して分布していることが知られています。

高森のにわか(たかもりのにわか)

熊本県阿蘇郡高森町 国記録選択文化財

高森のにわかは、高森町の代表的な夏祭り「風鎮祭」で披露される芸能です。にわか(俄)は、江戸時代から明治時代にかけて流行した即興の喜劇で、その一部は寄席芸や新喜劇などの大衆芸能へ発展していきました。一方、地方では神社の祭りに付随する形で地元の人たちにより演じられるようになりました。

高森のにわかは、このような地元の人たちによって演じられる、「民俗芸能としてのにわか」の代表的なもので、若者組を前身とする青年組織「向上会(こうじょうかい)」の成員が演じます。風鎮祭では、移動舞台と呼ばれる車輪付きの舞台をひいて回り、場所を変えながら上演されます。およそ10分程度の短い劇で、(1)外題紹介の「口上」、(2)囃子に合わせて舞台上をまわる「道行(みちゆき)」、(3)複数人での掛合い、(4)場面転換時の「道行」、(5)掛詞や語呂合わせでオチをつける「落とし」という流れで展開していきます。高森のにわかは、祭りの三週間ほど前から始まる稽古で時事性豊かな作品が毎年制作されています。場合によってはアドリブでセリフが変わることもあります。笑いを主体とする代表的な民俗芸能の一つです。

浅草流松尾神楽(あさくさりゅうまつおかぐら)

大分県豊後大野市三重町 大分県指定文化財

大分県は宮崎県と並び、九州の中でも神楽が盛んな地域として知られています。大分県内の神楽を大別すると、面をつけず扇・鈴・御幣などを持って舞う「採物神楽」と、記紀神話を主題にした演劇的な性格の強い「岩戸神楽」に分けられます。岩戸神楽については、現在の豊後大野市の大野町発祥の神楽が大分県内に広く伝播したことが知られており、その系譜関係から御嶽流(おんだけりゅう)・深山流(ふかやまりゅう)・浅草流の三つの流派に別れています。

今大会に出演する浅草流松尾神楽はその名のとおり、浅草流の岩戸神楽で、元和(げんな)元年(1615)頃より、市内が一望できる佩楯山(はいださん)の山頂で、石鎚教(いかづちきょう)の修行僧により舞い始められたのが起源とされています。その後、享保年間(1716~1736)にかけて、大野町浅草神社の浅草流神楽に師事し、33番の演目を持つ現在の形が完成したと言われています。

浅草流松尾神楽をはじめとする大分県の岩戸神楽は、きらびやかな衣装とアップテンポな囃子、力強い演技が特徴で今でも根強い人気を誇っています。

生目神楽(いきめかぐら)

宮崎県宮崎市生目 宮崎県指定文化財

宮崎県も大分県と並び神楽が盛んな地域で高千穂神楽や米良神楽など全国的にもよく知られた神楽もあります。

宮崎平野南部の地域では、稲作の準備に入る春季に、五色の御幣、扇、赤布等で飾った柱(注連柱(しめばしら))を三本立てた舞庭(まいにわ)を設け、そこで「春神楽」「作祈祷神楽」「半夜神楽」などと呼ばれる神楽を奉納する風習があります。

今大会に出演する生目神楽も、宮崎平野南部の春神楽と同様、毎年3月15日に近い土曜日の昼から深夜にかけて奉納される神楽です。23番の演目のうち、6番から10番までの演目(方社・稲荷山・里人・陰陽・神武)は「岩戸神楽」と呼ばれ、先導役の神が関連する神々を導き出し、国の成り立ちや太鼓のいわれ等について語り、天照大御神のお出ましを祈願します。また、「杵舞(きねまい)」や「田の神」など豊作祈願や子孫繁栄の演目に重きが置かれているのも特徴で春神楽らしく、笑いに包まれ、和やかな雰囲気のなか神楽が奉納されます。演劇的要素と儀礼的要素を兼ね備えている本格的な神楽と言えます。

菱刈町湯之尾神社の神舞(ひしかりちょうゆのおじんじゃのかんまい)

鹿児島県伊佐市菱刈町 鹿児島県指定文化財

宮崎県や鹿児島県の一部では、神楽を「神舞」(かんまい・かんめ)と呼ぶ場合があります。

旧菱刈町湯之神社に奉納される神舞(かんまい)もそのような事例の一つで、岩戸開きや国生みといった記紀神話モチーフの演目を中心に構成されています。

昔は、35番の演目があったと言われ、旧暦霜月の満月の夜に一晩中をかけてすべての演目が奉納されていたと言われています。現在は毎年11月23日の「豊祭(ホゼ祭り)」の日に奉納されています。なお、現在伝承されている26番の演目全てを奉納するのは3年に一度の大祭の年のみで、それ以外の年は約半数の舞が奉納されます。

首里王府の路次楽・御座楽(しゅりおうふのるじがく・うざがく)

沖縄県那覇市 那覇市指定文化財

首里王府の路次楽・御座楽は、いずれも琉球王府時代の宮廷音楽で、国王が城外に出かける際の音楽を路次楽(るじがく)と呼びます。一方、御座楽(うざがく)は室内楽として王国内の正月行事や元服祝、民や清からの冊封使を歓待する際で演奏されていた音楽です。

また、江戸幕府に慶賀使や謝恩使を送る「江戸上り」の際にも楽団が同行し、道中では路次楽、江戸城や薩摩屋敷などで御座楽が演奏されていたことが明らかになっています。

琉球王国の宮廷音楽として演奏されていた路次楽と御座楽は、1879年の琉球処分(沖縄併合)により、琉球王国が消滅すると楽器や楽譜も消滅し、幻の宮廷音楽と呼ばれるようになっていましたが、楽器や楽譜の復元作業がすすめられた結果、1977年に阿波連本勇氏が保存会を設立し、保存会による積極的な復興、保存、継承活動が続けられています。