本文

熊本県の松くい虫被害の現状と対策について

1.本県における松くい虫被害の状況

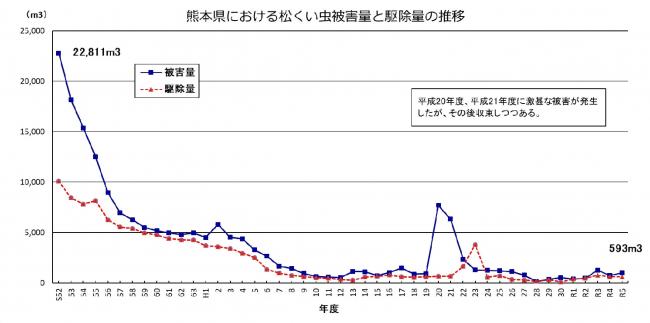

本県の松くい虫被害は、昭和14年に八代市付近で発生が認められ、その後、宇土半島、芦北地方に伝播し、戦後、県下全域に急速に広がりました。

被害量は、昭和27年(1952年)の60,000立方メートル、昭和48年(1973年)の42,000立方メートルの2つのピークを経て、近年は1,000立方メートル/年以内で推移しています。

一方、本県では松林そのものが減少しており、本県民有林面積約40万haのうち、松林は6,100haとなっています。松林の多くは、球磨、天草地方に分布していますが、広葉樹林化が進み、まとまった松林は減少している状況にあります。

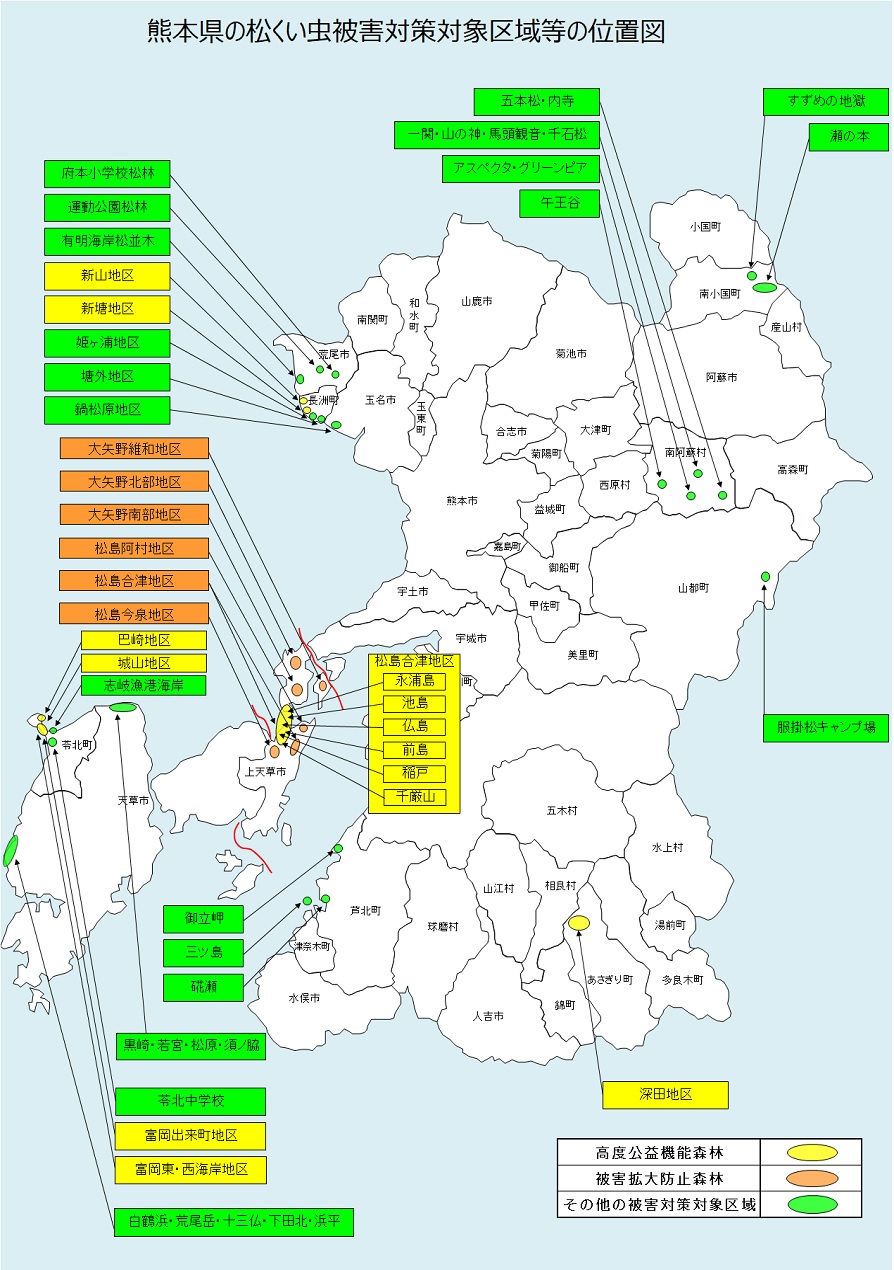

このような中、本県では、松くい虫の被害を最小限にとどめながら、貴重な森林資源を活かしていくため、市町村をはじめとした関係機関と連携して、対策が必要な松林等への各種事業に取り組んでいます。

2.松くい虫とは

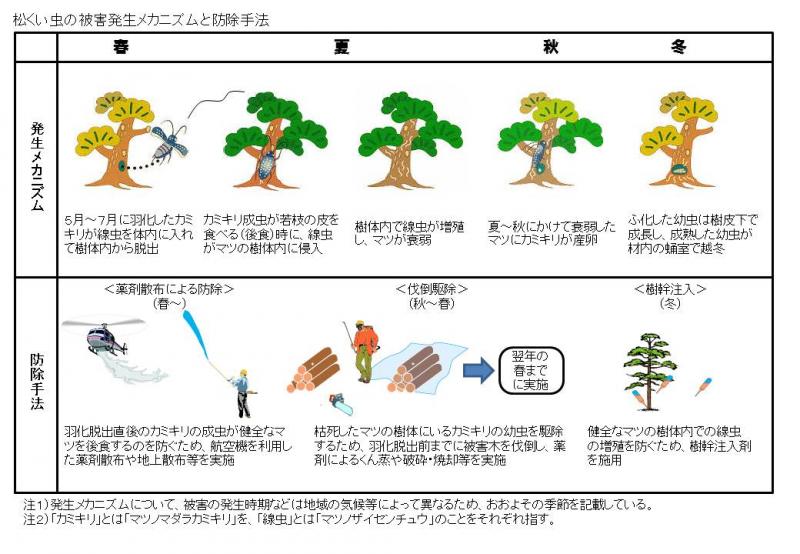

松くい虫とは、松枯れの原因となる「マツノザイセンチュウ」を運搬する「マツノマダラカミキリ」のことをいいます。松の体内にマツノザイセンチュウが侵入して増殖すると、松は水を吸い上げる働きを阻害され、松枯れが起こります。

マツノザイセンチュウは、マツノマダラカミキリに附着して、周辺の松林等に拡散していきますので、このマツノマダラカミキリの飛散を食い止めることが、被害対策のポイントとなります。

マツノマダラカミキリ マツノザイセンチュウ

(体長3cm程度) (体長1mm程度)

3.松くい虫被害のメカニズムと防除方法等(林野庁ホームページより)

林野庁ホームページ : https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/matukui_R3.html<外部リンク>

独立行政法人森林総合研究所 松くい虫の防除戦略:森林被害対策シリーズ No.1 (PDFファイル:1.94MB)

4.本県での松くい虫被害対策

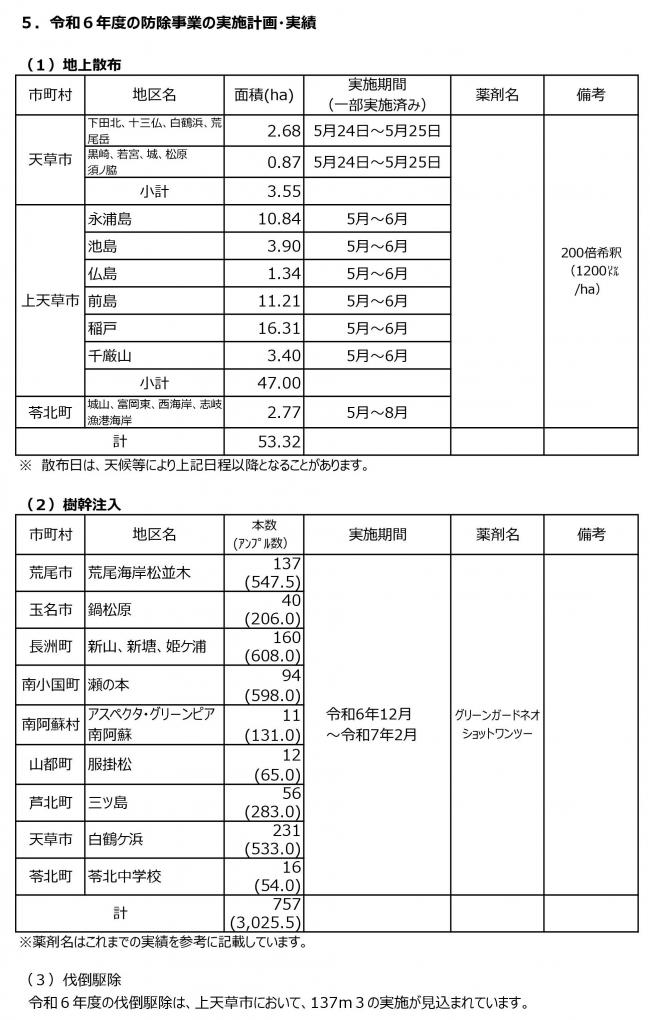

本県の主な松くい虫被害対策としては、マツノマダラカミキリを薬剤散布により駆除する方法があります。今年度は天草市、上天草市、苓北町の松林では、「地上散布」が行われています。

また、マツノマダラカミキリの発生源となる枯れた松を除去する「伐倒駆除」や、松の体内でマツノマダラカミキリの増殖を抑える薬剤を松に注入する「樹幹注入」も行われています。

空中散布(特別防除) 地上散布

伐倒駆除 樹幹注入

5. 令和6年度の防除事業の実施計画

6.本県の被害対策の対象区域