本文

令和5年度(2023年度)森林共同管理推進事業を実施しました

森林共同管理とは

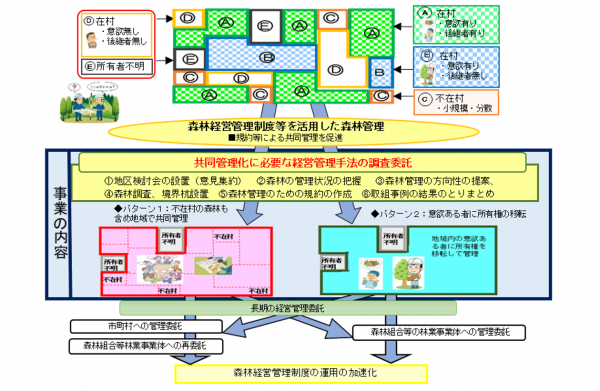

森林共同管理とは、森林所有者の不在村化・高齢化が進む中、地域の森林管理の実情及び所有者のニーズを把握し、地域の森林所有者が一体となって共同で森林を管理する仕組みのことです。

令和5年度(2023年度)森林共同管理調査事業について

1.調査の背景・目的

森林所有者の不在村化や高齢化に伴う経営意欲の減少や森林の小規模・分散等により、所有者自身での管理が困難となることが予想される中、今後も森林資源の適正な管理を維持していく必要があります。

とりわけ、山村地域においては、所有者の不在村化や高齢化が顕著であることにより、適正な管理が行われない森林が増加し、森林の持つ公益的機能の低下が懸念されています。

これらの森林を継続して管理していくためには、単に個々の所有者のみに管理を委ねるのではなく、住民の連帯の下、地域が主体となって共同化を図り、管理していくことが重要です。

そのため、本県において、所有者が森林の現状を把握したうえで、それぞれの所有者の意向を踏まえた森林共同管理の手法の検討、並びに検討結果を踏まえた実現可能性の把握に関する調査・分析を行いました。

2.調査の概要

地域が一体となれば、機械化を伴った合理的なコストでの林業経営が進められ、それらの取組みが地域に定着することで、林業従事者の雇用の場の創出に繋がり、森林の共同管理化が実現するのではないかという推察に基づき、以下のような流れで調査を実施しました。

1.対象地区の選定

県内の市町村と意見交換を行ったうえで、対象市町村を選定。

その後、市町担当課や地域の情報に精通した所有者等と協議し、最終的に実施地区2地区を選定。

2.調査

(1)一次調査

上記1の2地区の所有者に対し、森林共同管理に関する説明会を開催するとともに、面積や樹種、管理状況等の対面調査(不参加者へは郵送調査)及び森林価値の把握のための現地調査を実施。

(2)森林共同管理の手法の素案の作成及び調査準備

一次調査の結果を踏まえ、問題の軽減・解消につながる森林共同管理の手法(運営方法や条件等)に関する素案を作成し、二次調査の項目や調査内容等を決定。

(3)二次調査

一次調査において連絡が取れた所有者を対象に、上記(2)の素案に対する意見や賛否聴取を目的とした対面調査(不参加者へは郵送調査)を実施。

(4)まとめ(調査全体の総評)

上記(1)~(3)の調査を通じて浮き彫りとなった課題の解決策等を検討し、森林共同管理を実現させるための方向性及びポイントを下記3のとおり具体化した。

3.森林共同管理実施のポイント

- 林業経営に適した地形、属性要件のある「林業経営適地森林」と、林業経営に適さない「林業経営不適地森林」にゾーニングを行い、「林業経営適地森林」を対象に、森林資源の内容を加味した収益分配を行う「地域一体施業」を行う。

- 森林共同管理の運営は、所有者以外の主体が担うものとし、その実施に当たっては所有者に金銭的負担が生じないようにする。

- 森林の施業管理は、運営主体から一括して長期で委託を受ける林業事業体(森林組合・専門法人等)が行う。

- 共同管理の実施期間は、概ね30~50年(伐採~再造林にかかる年数)を想定する。

4.今後の対応

今回の調査結果を踏まえると、一定のまとまりを成す森林においては、一体的な施業(地域一体施業)として主伐、再造林を行うことを前提として、採算性の向上が見込まれ、そこで得られた収益の分配を前提に「森林の共同管理」を行うことについては、所有者から一定の理解と賛同が得られました。今回の調査における検討課題等を踏まえ、森林共同管理の実現可能性について引き続き検討を重ねていく予定です。

詳細につきましては、R5年度森林共同管理報告書(概要版) (PDFファイル:906KB)をご覧ください。