本文

臓器移植について

臓器移植と臓器提供

臓器移植とは

移植医療は、第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立ちません。

日本国内にも、臓器移植を希望する方が約16,000名いらっしゃいますが、それに対して移植を受けられる方は、年間およそ3%(400名~500名)にとどまっています。

臓器提供とは

現在の臓器移植法では、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。

これにより、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能になりました。

自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。

臓器提供に関する意思表示について

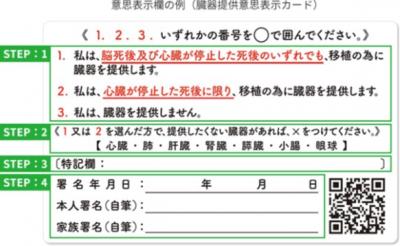

臓器提供の意思表示の方法は、現在、大きく分けて3つあります。

(1)インターネットによる意思登録(日本臓器移植ネットワークのホームページからできます)https://www2.jotnw.or.jp/<外部リンク>

(2)被保険者証・運転免許証 ・マイナンバーカードの意思表示欄への記入

(3)意思表示カードへの記入

※臓器提供の意思表示は、「臓器を提供する」という意思だけでなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。「臓器を提供しない」という意思表示がある場合には、本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。

※意思表示は、何度でも変更する(書き換える)ことができます。

出典:公益社団法人日本臓器移植ネットワーク

移植医療の普及のための取組み

熊本県臓器移植コーディネーターの設置

臓器移植コーディネーターは、中立的な立場として臓器提供者(ドナー)の家族、臓器提供施設、移植実施施設とも公平に関わり、ドナーおよびその家族の意思を尊重して、移植が適正かつ円滑に行われるように、コーディネーション(調整)を行います。

そのほか、県民・医療従事者への普及啓発活動を行い、県内における移植医療の普及活動を行っています。

熊本県臓器移植コーディネーターによる出前講座について

より多くの県民の皆様に「臓器移植に関する正しい知識の普及」と「移植医療を通じていのちについて考える」機会を増やすべく、学校や企業、地域の集まりなどへ出向き、臓器移植の概要などご要望に応じた内容の講演を行う『出前講座』を行っています。

ご希望の方は申込用紙に必要事項をご記入の上、下記の送付先までメールまたはFAXにてお申し込みください。担当者から折り返しご連絡します。

※出前授業について、ご不明な点があればお尋ねください。

移植医療に関する出前講座申込書(様式) (Wordファイル:37KB)

熊本県健康福祉部健康局 薬務衛生課 薬事班

臓器移植関係担当者宛

TEL:096-333-2242

E-mail:yakumueisei@pref.kumamoto.lg.jp

FAX:096-383-1434

各種啓発事業

・移植医療県民公開講座

・グリーンリボンキャンペーン

・グリーンライトアップキャンペーン

献眼(熊本県の場合は角膜のみの提供)については、ホームページをご確認いただくか、又は同財団事務局までお問い合わせください。