本文

【HPVキャッチアップ接種】令和7年3月末までに1回以上接種した方は令和8年3月末まで公費で接種できます

キャッチアップ接種について

- HPVワクチンは、接種後の副反応の影響により、平成25年から令和3年まで積極的な接種勧奨が差し控えられていました。この間、定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当まで)であった方の中には、ワクチン接種の機会を逃した方がいらっしゃいます。

- 現在、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められており、令和4年4月からは、積極的な接種勧奨が再開されています。

- これに伴い、ワクチンの接種機会を逃した方に、公平な接種機会を確保する観点から「キャッチアップ接種」として改めて公費(無料)で接種できる機会が提供されています。

- キャッチアップ接種は、令和7年3月末で終了予定でしたが、昨年以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方は、令和8年3月末までに全3回の接種を公費で完了できるようになりました。

【対象者】

・キャッチアップ接種対象者のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

・平成20年度生まれの女子で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

【期間】

・キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間

(参考)

第60回 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会<外部リンク>

第59回 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会<外部リンク>

接種について

対象者

- キャッチアップ接種対象者(平成9年度~平成19年度生まれの女性)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

- 平成20年度生まれの女子で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

接種を受けられる時期

キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間

接種費用

公費で接種できます(無料)

接種できるワクチンの種類

- サーバリックス(2価)

- ガーダシル(4価)

- シルガード9(9価)

令和5年4月1日より、定期予防接種(公費で接種できる)HPVワクチンに9価ワクチン(シルガード9)が追加されました。

詳しくは、9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>を御覧ください。

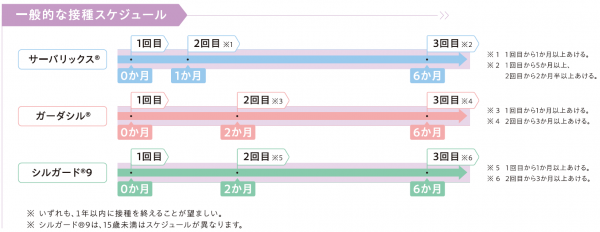

接種回数・スケジュール(接種間隔)

3回

- 過去に、1回又は2回接種している場合は、公費若しくは自己負担に関わらず、既に接種した回数分の定期接種を受けたものとみなします。

- 長期にわたり接種を中断していた場合も、接種間隔に関わらず、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数(2~3回又は3回目)を接種します。

スケジュール(接種間隔)

| ワクチン | 標準的な接種間隔 | 標準的な接種間隔をとることができない場合の接種間隔 |

|---|---|---|

| サーバリックス (2価) |

2回目:1回目の接種から1か月 3回目:1回目の接種から6か月 |

2回目:1回目の接種から1か月以上 3回目:1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上 |

| ガーダシル (4価) |

2回目:1回目の接種から2か月 3回目:1回目の接種から6か月 |

2回目:1回目の接種から1か月以上 3回目:2回目の接種から3か月以上 |

| シルガード9 (9価) |

2回目:1回目の接種から2か月 3回目:1回目の接種から6か月 |

2回目:1回目の接種から1か月以上 3回目:2回目の接種から3か月以上 |

ワクチンについて

ワクチンの効果

- サーバリックス及びガーダシルは子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

- シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

ワクチンの副反応

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。

| 頻度 | サーバリックス(2価) | ガーダシル(4価) | シルガード9(9価) |

|---|---|---|---|

| 50%以上 | 疼痛、発赤、腫脹、疲労 | 疼痛 | 疼痛 |

| 10~50%未満 | かゆみ、腰痛、筋痛、関節痛、頭痛 など | 紅斑、腫脹 | 腫脹、紅斑、頭痛 |

| 1~10%未満 | 蕁麻疹、めまい、発熱 など | 頭痛、そう痒感、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血 など |

| 1%未満 | 知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 など | 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結、出血、不快感、倦怠感 など | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結 など |

| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症 など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労 など | 感覚鈍麻、失神、四肢痛 など |

交互接種について

- 1回目の接種と同じ種類のHPVワクチンで接種を完了することを原則とします。

- ただし、交互接種における安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや、海外での交互接種に関する取扱いを踏まえ、すでに2価ワクチン(サーバリックス)又は4価ワクチン(ガーダシル)で1回または2回接種している場合、残りの接種を9価ワクチン(シルガード9)に変更することは可能です。

- 変更したワクチンも、公費で接種することができますが、効果やリスクについて、接種する医師とよく相談してください。接種回数は、両ワクチン合わせて合計3回です。

健康被害救済制度

予防接種後に健康被害が生じた場合の救済制度があります。詳細は、こちらを御覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

相談先

対象者、接種期間、実施医療機関、予診票の再発行等について

- 定期の予防接種(キャッチアップ接種含む)は、各市町村が主体となって実施しています。

- お住まいの市町村における接種方法(いつ・どこで・どのように受けられるかなど)については、市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

- HPVワクチン市町村予防接種担当課・電話番号一覧 (PDFファイル:432KB)

一般的な相談について

- 熊本県 健康福祉部健康危機管理課

電話番号:096-333-2240(平日 午前8時30分~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く))

学校生活に関する相談について

- 熊本県 教育庁県立学校教育局体育保健課

電話番号:096-333-2712(平日 午前8時30分~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く))

HPVワクチンを含む予防接種、その他感染症全般について

- 厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

電話番号:03-5656-8246(平日 午前9時~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く))