本文

マダニ感染症 シーズン到来!!

マダニに刺されることで起こる感染症には、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」や「日本紅班熱」などがあります。

今年の県内の「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」の感染者数は、9月17日時点で8名で、過去最高だった昨年の6名を既に上回っています。

同様に、「日本紅斑熱」の感染者数は14名で、過去最高だった平成24年に迫るペースで感染が進んでいる状況です。例年、これからの時期に増えるので要注意です。

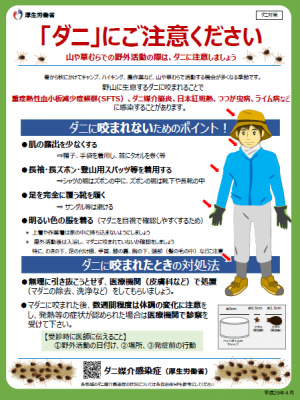

SFTSや日本紅斑熱は、マダニに咬まれることで感染するといわれ、感染予防策としてはマダニに咬まれないようにすることが重要です。

12月頃までは、ダニの活動時期です。森林や草地などマダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボンを着用するなどマダニに咬まれないよう十分な対策を講じて下さい。袖やズボンの裾に隙間ができないよう、できるだけ肌の露出を少なくするよう注意して下さい。

ダニ媒介性疾患の予防対策

・ダニ媒介性疾患の感染予防対策としては、ダニに咬まれないようにすることが重要であり、以下の点に注意して下さい。

(1) 森林や草地などダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴などを着用し、肌の露出を少なくすること。

(2) 屋外活動後はダニに咬まれていないか確認すること。

(3) 吸血中のダニに気がついた際は、速やかに病院で処置すること。

(4) ダニに咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、病院へ受診すること。

(1) 森林や草地などダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴などを着用し、肌の露出を少なくすること。

(2) 屋外活動後はダニに咬まれていないか確認すること。

(3) 吸血中のダニに気がついた際は、速やかに病院で処置すること。

(4) ダニに咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、病院へ受診すること。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)とは

・平成23年に初めて特定された新しいウイルス(SFTSウイルス)に感染することによって引き起こされる病気です。

主な症状:発熱、倦怠感、消化器症状、リンパ節腫脹 致死率6~30%

治療方法:対症療法、有効なワクチンなし

感染経路:マダニによる咬傷(※感染患者の血液・体液との接触感染も報告されている。)

潜伏期間:6日~2週間

※マダニは、衣類や寝具に発生するヒョウダニなどの家庭内に生息するダニと異なり、主に森林や草地に生息、全国的に分布している。

主な症状:発熱、倦怠感、消化器症状、リンパ節腫脹 致死率6~30%

治療方法:対症療法、有効なワクチンなし

感染経路:マダニによる咬傷(※感染患者の血液・体液との接触感染も報告されている。)

潜伏期間:6日~2週間

※マダニは、衣類や寝具に発生するヒョウダニなどの家庭内に生息するダニと異なり、主に森林や草地に生息、全国的に分布している。

参照:厚労省ホームページ

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について<外部リンク>

日本紅斑熱とは

○日本紅斑熱

・国内で1984 年に患者が初めて報告された、病原体(リケッチア)を保有するダニに咬まれることにより感染することによって引き起こされる病気です。

主な症状:発熱、発疹、刺し口が主要三徴候

治療方法:抗菌薬の投与

感染経路:マダニによる咬傷

潜伏期間:2~8日

・国内で1984 年に患者が初めて報告された、病原体(リケッチア)を保有するダニに咬まれることにより感染することによって引き起こされる病気です。

主な症状:発熱、発疹、刺し口が主要三徴候

治療方法:抗菌薬の投与

感染経路:マダニによる咬傷

潜伏期間:2~8日

参照:厚労省ホームページ

日本紅斑熱について<外部リンク>

その他のダニ媒介性疾患

○つつが虫病

病原体を保有した、ダニの仲間であるツツガムシに咬まれることで感染し、5~14日の潜伏期間を経て、典型的な症例では、39℃以上の高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的なダニの刺し口が見られ、その後数日で体幹部を中心に発疹がみられる。また、患者の多くが倦怠感、頭痛を伴う。治療法は、抗菌薬の投与。

病原体を保有した、ダニの仲間であるツツガムシに咬まれることで感染し、5~14日の潜伏期間を経て、典型的な症例では、39℃以上の高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的なダニの刺し口が見られ、その後数日で体幹部を中心に発疹がみられる。また、患者の多くが倦怠感、頭痛を伴う。治療法は、抗菌薬の投与。

参照:厚労省ホームページ

つつが虫病について<外部リンク>