本文

労使間トラブル解決のお手伝い~個別あっせん制度

「個別あっせん制度」とは?

労働者個人と事業主との間のトラブルを自主解決できずにお困りの場合・・・

例えば

「突然解雇され、話し合いにも応じてもらえず、納得がいかない」

「何の説明もなく、給料を大幅に引き下げられた」

「整理解雇の予告があり、撤回を求めたが話し合いに応じてもらえない」

「募集時と採用後の労働条件が異なっている」

そのような労働者個人と事業主との間の労働関係に関するトラブルを話し合いにより解決するものです。

当事者双方から個別にお話を伺い、話し合いで解決するものですので、強制力はありません。

あっせん申請の手続は簡単で、費用はかかりません。もちろん秘密は厳守されます。

当労働委員会では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」及び「熊本県個別労働関係紛争のあっせんに関する規則」に基づき、平成15年4月1日からあっせんを行っています。

「あっせん」の実際の流れ

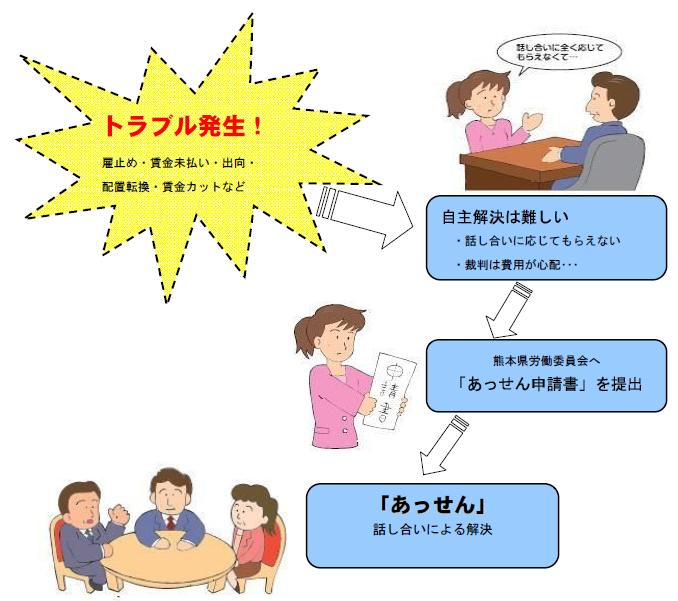

トラブル発生から「あっせん」開始まで・・・

1.あっせんの開始

次のいずれかの場合に、あっせんを開始します。

- 労働者または事業主から申請があったとき

- 労働者及び事業主双方から申請があったとき

2.あっせん員の委嘱

あっせんを担当する者をあっせん員といいます。

労働委員会の会長があっせん員候補者名簿の中からあっせん員を指名します。

あっせん員の構成は、原則として、公益委員・労働者委員・使用者委員1名ずつ計3名の三者構成となっています。

3.事務局調査

事務局職員が、当事者の方それぞれから個別にお話を伺います。

4.あっせんの進め方

- 相手方(被申請者)にあっせんに応じるかどうかを確かめます。

- 被申請者があっせんに応じない場合

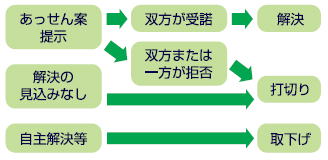

あっせんを進めることができないため、あっせん員があっせんを「打ち切る」か、または、申請者が申請を「取り下げる」ことになります。これにより、あっせんは終了します。 - 被申請者があっせんに応じる場合

日程調整のうえ、あっせん期日(第1回あっせん)を決定します。

あっせんは、県庁で行われます。

- 被申請者があっせんに応じない場合

- 第1回あっせん当日、あっせん員は、双方から個別にトラブルの経過等について聴き取りをします。

- あっせん員が双方と折衝して、意向を打診し、場合によっては、双方に「あっせん案(解決案)」を示します。

この案に双方の合意があれば、あっせん員立会いのもと双方が「合意書」に調印し、解決となります。

- 1回のあっせんで解決しなかった場合、日を改めて2~3回のあっせんが行われることもあります。

- あっせんの流れを図にすると以下のようになります。

- あっせん制度に関するチラシを作成しておりますのでこちらもご覧ください。

チラシ「労使間のトラブルでお困りの労働者・事業主の皆様へ」(PDFファイル:286KB)

「あっせん」の申請について

申請方法

- 所定の申請書に必要な記載事項を記入し、労働委員会事務局へ提出してください。

- 申請書を受け付ける際、事務局職員が事情を詳しくお尋ねします。

- 申請書に記載された内容と相違する点がある場合は、記載内容を補正していただくことがあります。

- あっせんの作業が円滑に行われるよう、参考となる資料を提出していただくことがありますので御協力ください。

留意事項

- あっせんには、解決の権限のある方が出席されるようお願いします。

- あっせんでは、当事者双方のお話を伺ったうえで、「あっせん案」が示されます。

紛争解決のために、「あっせん案」の受諾について前向きに検討してください。