本文

鞠智城のご紹介

なぜ鞠智城はつくられたのか?

鞠智城は、7世紀後半(約1,400年前)に倭のヤマト政権が築いた古代山城です。

当時、東アジアの政治情勢は、非常に緊張していました。倭は、友好国であった百済を復興するため朝鮮半島に援軍を送りましたが、西暦663年の「白村江の戦い」で唐と新羅の連合軍に敗北しました。事態は急変し、日本列島に攻めこまれる危険が生じました。ヤマト政権は、大宰府を守るために大野城(福岡県)、基肄城(福岡県・佐賀県)、金田城(長崎県)を築きました。

鞠智城は、これらの城に食糧や武器・兵士を補給した基地と考えられています。

当時、東アジアの政治情勢は、非常に緊張していました。倭は、友好国であった百済を復興するため朝鮮半島に援軍を送りましたが、西暦663年の「白村江の戦い」で唐と新羅の連合軍に敗北しました。事態は急変し、日本列島に攻めこまれる危険が生じました。ヤマト政権は、大宰府を守るために大野城(福岡県)、基肄城(福岡県・佐賀県)、金田城(長崎県)を築きました。

鞠智城は、これらの城に食糧や武器・兵士を補給した基地と考えられています。

もっと知りたい ▶ 鞠智城のホームページへ<外部リンク>

ここまでわかった鞠智城

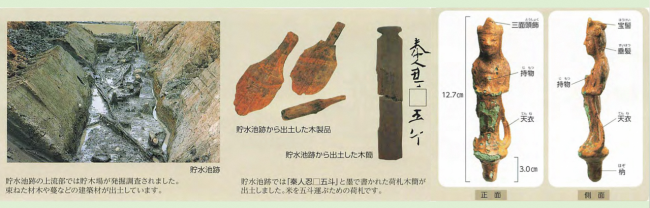

銅造菩薩立像

平成20年(2008年)10月23日、貯水池跡で発掘された銅造菩薩立像(どうぞうぼさつりゅうぞう)は、横から見ると優雅なS字曲線を描き、枘(ほぞ)は太く造りだされています。お顔は丸みをおびた穏やかな表情で、三面の頭飾りと肩まで垂らした髪、そして肩にかけられた天衣が表現されています。また、へソの前には両手で持物(じもつ)をもっています。

この菩薩像は7世紀後半に百済で造られたと考えられます。古代東アジアの緊張した政治情勢と鞠智城の歴史的背景をあらわす貴重な出土文化財です。

この菩薩像は7世紀後半に百済で造られたと考えられます。古代東アジアの緊張した政治情勢と鞠智城の歴史的背景をあらわす貴重な出土文化財です。

木簡

貯水池跡では「秦人忍□(米カ)五斗」と墨で書かれた荷札木簡が出土しました。この木簡は、秦さんが鞠智城へ米を五斗運んだときの荷札です。

貯水池跡

貯水池跡の上流部では貯木場が発掘調査されました。束ねた材木やロープとして使われた蔓(つた)などの建築材が出土しています。

もっと知りたい ▶ 鞠智城のホームページへ<外部リンク>

重要な文化財!国史跡 鞠智城

熊本県は昭和42年(1967年)から鞠智城を発掘し、72棟の建物跡、3つの城門、土塁を確認してきました。

鞠智城は『続日本紀』など、国の歴史書にもたびたび記された重要な遺跡として、平成16年2月27日に国史跡に指定されました。

鞠智城は『続日本紀』など、国の歴史書にもたびたび記された重要な遺跡として、平成16年2月27日に国史跡に指定されました。

もっと知りたい ▶ 鞠智城のホームページへ<外部リンク>