本文

砂防事業

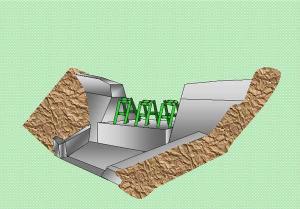

小原川(八代市東陽町)の砂防ダムの写真とイラスト

砂防事業の歴史

砂防法は、旧河川法(明治29年施行)、旧森林法(明治30年施行)と同様に、国土保全という目的から明治30年に施行され、施行当時から昭和40年代にかけて、砂防えん堤などの砂防設備を整備することでハゲ山などの荒廃や渓岸浸食、下流域への土砂流出を抑制してきました。

昭和50年代頃になると台風や梅雨前線による豪雨出水を要因として土石流(山津波)による被害が全国で頻発したことから、土石流が発生するおそれがある渓流、いわゆる土石流危険渓流の調査を行うようになりました。

土石流危険渓流の調査は、概ね5年ごと行われており、熊本県においては、保全区域内に人家が5戸以上ある渓流が2,120箇所、1戸以上5戸未満ある渓流が1,710箇所存在しています(平成14年度公表数値)。

県内の土石流危険渓流の整備状況

平成19年度末での県内の保全人家戸数5戸以上の土石流危険渓流における砂防工事整備率は約19%にとどまっており、十分な整備が行われているとは言えない状況です。今後とも、県民の尊い生命や貴重な財産を守るため、土石流危険渓流での砂防設備の整備を行っていきます。

上の小屋川(阿蘇市一の宮町)

拡大

砂防事業における生態系、環境への配慮

砂防えん堤は、異常出水期の土砂を抑制したあと、中小出水期には徐々に下流へ土砂を供給する機能がありますが、最近では、昭和後期に新技術として採用されはじめたスリットタイプの砂防えん堤(下図参照)を設置することが多くなってきています。スリットタイプは、上下流の連続性を遮断することなく、無害な土砂を下流側へスムーズに供給するとともに、小動物、魚類等の生態系、環境への影響を最小限に抑えることができます。これからも自然環境にやさしい砂防事業に取り組んでいきます。

砂防ダムイメージ図(スリットタイプ)